- Код статьи

- S268667300016030-3-1

- DOI

- 10.31857/S268667300016030-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 8

- Страницы

- 97-107

- Аннотация

За последние 10–15 лет отношения КНР и США претерпели серьёзную трансформацию. На смену провозглашаемому прежде движению к «конструктивному стратегическому партнёрству» пришло «стратегическое соперничество», которое сегодня распространяется почти на все аспекты взаимодействия двух стран. Выделяя ключевые факторы, которые направляли развитие китайско-американских отношений в последнее десятилетие, и используя исследования китайских коллег из Университета Цинхуа по методике количественной оценки отношений Китая и США, автор анализирует наблюдаемый сегодня рост напряжённости между Вашингтоном и Пекином и предлагает своё видение перспектив развития их связей.

- Ключевые слова

- китайско-американские отношения, количественная оценка, администрация Б. Обамы, Д. Трамп, торговая война

- Дата публикации

- 02.08.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 16

- Всего просмотров

- 2750

В этом году исполнилось пятьдесят лет со времени тайного визита Генри Киссинджера в Китай – поездки (состоявшейся 9–11 июля 1971 г.), которая привела к историческому прорыву в китайско-американских связях, подготовив почву для визита президента Ричарда Никсона в КНР в 1972 г. и сделав возможным установление официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином в 1979 г. Однако сегодня американские и китайские исследователи солидарны: спустя 50 лет отношения США и КНР оказались в низшей точке своего развития. Эксперты говорят о наступлении «новой эры всеобъемлющего стратегического соперничества» двух стран, подчёркивая высокую вероятность того, что это соперничество будет интенсивным и долгосрочным.

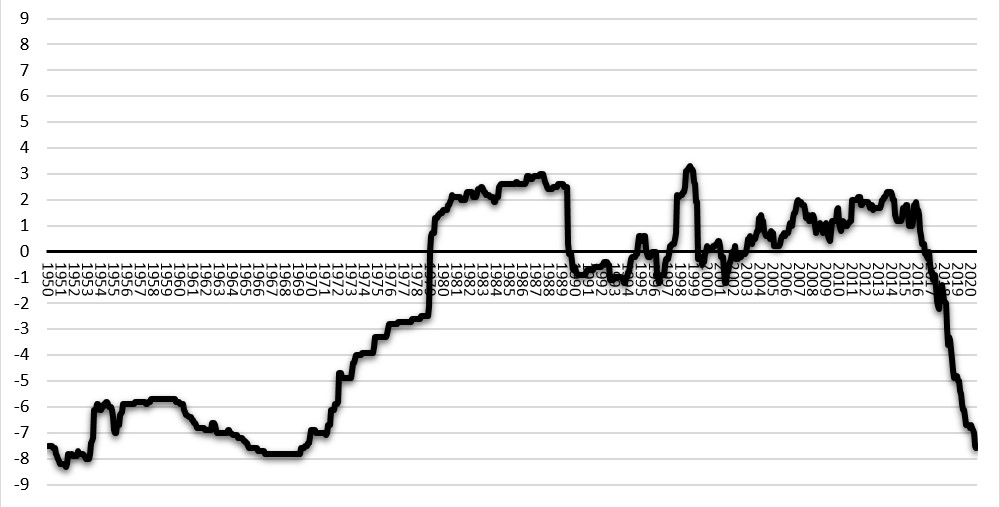

Для исследователя ценным инструментом анализа китайско-американских отношений может выступить методика количественной оценки отношений Китая с крупными державами, разработанная на базе Института современных международных отношений Университета Цинхуа. Исследование китайских учёных представлено в виде базы данных, содержащей ежемесячные числовые оценки состояния двусторонних отношений КНР начиная с 1950 года.

В соответствии с методикой, с помощью ежемесячного агрегирования данных о произошедших между странами событиях и их числовой кодировки отношениям присваивается балл в диапазоне от -9 до 9. Минимальная цена деления составляет 0,1. Шкала подразделяет отношения на три категории: «враждебные», «не враги, но и не друзья», «дружественные отношения». В этих категориях выделены шесть видов отношений. Отношения, получившие оценку в диапазоне от -9 до -6 описываются как «конфронтационные» (по определению исследователей, такие отношения враждебны, страны открыто называют друг друга своими стратегическими противниками; вероятно ведение полномасштабной войны); от -6 до -3 – как «напряжённые» (отношения носят враждебный характер; прямого крупномасштабного военного конфликта нет, однако с ростом напряжённости возможны мелкомасштабные военные конфликты и приграничные трения); от -3 до 0 – как «дисгармоничные» (элемента враждебности в отношениях больше, чем дружественности; недружественная политика проводится по многим направлениям); от 0 до 3 – как «обычные» (дружественности в отношениях больше, чем враждебности; политика сотрудничества проводится во многих областях); от 3 до 6 – как «хорошие» (стороны находятся в добрых отношениях и удовлетворены ими, но по некоторым вопросам имеют явные стратегические расхождения); от 6 до 9 – как «дружественные» (отношения дружеские, стратегические позиции по международным вопросам в основном совпадают, расхождения сравнительно малы). Каждый из этих видов имеет три подуровня (низкий, средний и высокий) в один балл, что демонстрирует степень выраженности того или иного качества отношений.

Рассмотрение китайско-американских связей через призму этого подхода позволяет сделать несколько заключений относительно их характера. Так, анализ оценок показывает, что бóльшую роль в формировании этих отношений играет элемент враждебности. Так, 60% времени с 1950 г. по июнь 2020 г. отношения пребывали в области отрицательных значений, из них 25% – в виде «конфронтационных отношений», 15% – в «напряжённых», 20% – в «дисгармоничных». 40% времени отношения находились в области положительных значений: 39% – в виде «обычных отношений» и 1% – «хороших». Никогда за всю историю коммунистического Китая отношения с США не переходили в область «дружественных».

Наличие конфронтационного потенциала обусловило нестабильность двусторонних связей и их подверженность кризисам, о чём свидетельствует график, построенный на основе базы данных (см. график 1).

График 1. Отношения КНР – США в количественной оценке (1950 г. – июнь 2020 г.)

Примечание: по данным Института современных международных отношений Университета Цинхуа.

Динамика кривой демонстрирует, что сложными периодами в отношениях двух стран стали годы корейской и вьетнамской войн: отношения устойчиво находились в виде «конфронтационных» с января 1950 г. по сентябрь 1953 г. и с мая 1961 г. по сентябрь 1971 г., достигнув исторического минимума в мае 1951 г. Однако визит в Китай Г. Киссинджера в 1971 г. и последующий визит Р. Никсона в 1972 г. коренным образом преломляют негативную динамику и позволяют отношениям уже в 1975 г. перейти из «напряжённых» в «дисгармоничные». Радикальным образом на их характере сказывается подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 г. Это событие увеличивает оценку отношений более чем на два балла, что позволяет им впервые в истории перейти в область положительных значений и стать «обычными» с января 1979 г. Наличие общей цели сдерживания СССР обусловило политическое, военное-техническое и разведывательное сотрудничество США и КНР, также страны активно развивали экономические связи. Благодаря этому летом 1987 г. отношения перешли в подкатегорию «хороших» (3 балла с мая по август 1987 г.). Кривая фиксирует и первый серьёзный кризис в отношениях двух стран после 1979 г., который происходит в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. – оценка падает более чем на два балла, уводя отношения в область отрицательных значений.

Профессор Университета Цинхуа Янь Сюэтун считает, что с 1989 г. китайско-американские отношения можно характеризовать как мнимую дружбу, за которой скрывались глубоко укоренившиеся разногласия в интересах двух держав и указывает на проистекающую из этого фундаментальную нестабильность в отношениях. Действительно, за первым эпизодом напряжённости последовала целая череда кризисов между странами, включающая Третий кризис в Тайваньском проливе 1995–1996 гг. и отправку двух ударных авианосных групп США в зону пролива, бомбардировку китайского посольства в Белграде силами НАТО в мае 1999 г., гибель китайского лётчика в результате столкновения с американским военным самолётом-разведчиком EP-3 в апреле 2001 г. Однако кризисы 1990-х и начала 2000-х годов не оказывали необратимого влияния на отношения и не переводили их в состояние «напряжённости» или даже «дисгармонии» высокого уровня: отношения опускались лишь на уровень «дисгармоничных» низкого или среднего подуровня, и каждый раз им удавалось восстанавливаться, возвращаясь в зону положительных значений (а в 1998 г. в результате визита президента США У. Клинтона в Китай – даже выйти на уровень «хороших», достигнув исторического максимума в 3.3 балла в сентябре того же года).

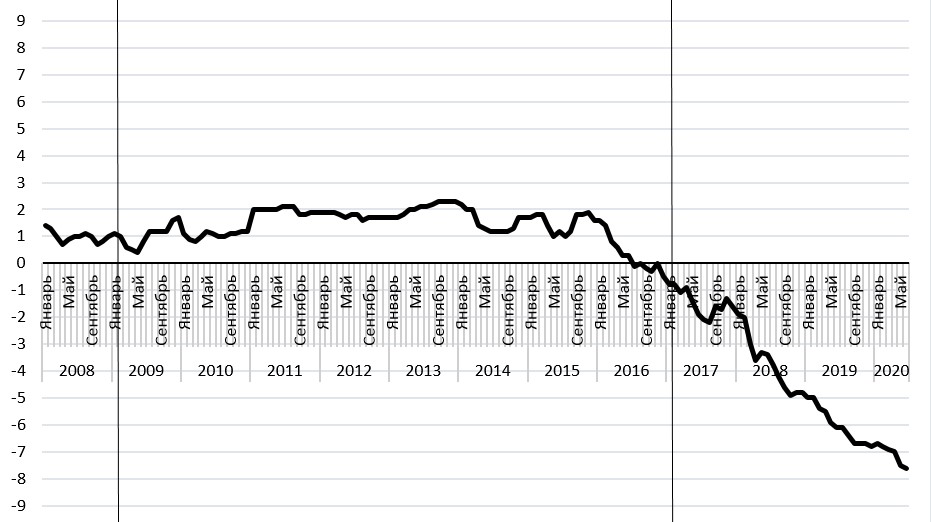

Тем больший интерес представляет период с 2008 по 2020 г. в оценках китайских исследователей (график 2).

График 2. Отношения КНР – США в количественной оценке (2008 г. – июнь 2020 г.)

Примечание: по данным Института современных международных отношений Университета Цинхуа.

Кривая проходит через период нестабильности в области «обычных отношений» и к концу второго президентского срока Б. Обамы начинает падение: уже в июле 2016 г. оценки переходят в область отрицательных значений, «дисгармонию низкого уровня». С приходом администрации Д. Трампа кривая продолжила стремительно опускаться, оставаясь только в области отрицательных значений. Впервые после дипломатического признания Соединёнными Штатами Китая в 1979 г. кривая выходит в зону «напряжённых отношений» в марте 2018 г., а в июне 2019 г. опускается в область «конфронтационных отношений», что сигнализирует об ухудшении связей, не наблюдавшемся со времен корейской и вьетнамской войн.

Гипотеза автора в чтении этого графика состоит в том, что на протяжении пяти десятилетий в отношениях двух стран присутствовали силы «стабилизаторы», или «буферы», неизменно выводившие их из кризисных ситуаций и сглаживавшие остроту существовавших противоречий. Однако со временем их действие ослабевало или совершенно сходило на нет, что стало очевидно после 2008 г. Этим объясняется период нестабильности и беспрецедентные за всю современную историю китайско-американских отношений отрицательные оценки. В рамках неореалистического подхода с помощью трёхуровневого анализа (система, государство и индивид) выделим тенденции, оказавшие значительное влияние на эволюцию отношений США и КНР в последние годы.

1. Уровень международной системы. В течение нескольких десятилетий после визита Р. Никсона в Пекин в 1972 г. стабильность отношений США и КНР поддерживалась, по мнению профессора Центра американских исследований Фуданьского университета Вэй Цзунъю, негласным «стратегическим компромиссом» или, по выражению бывшего заместителя госсекретаря США Дж. Стейнберга, «общим пониманием условий этих отношений»: Китай не пытался бросить вызов подкреплённой системой американских союзов и партнёрств гегемонии Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и более широкому международному экономическому и политическому порядку, который способствовал экономическому развитию самой Поднебесной. Соединённые Штаты, в свою очередь, приветствовали подъём Китая и не стремились свергнуть контроль Коммунистической партии в стране. До тех пор, пока между двумя странами существовало большое военное и экономическое неравенство и присутствовал общий стратегический противник, этот компромисс работал и отношения оставались достаточно стабильными. Ситуация стала меняться после исчезновения общей угрозы – СССР и по мере очевидного роста мощи Китая. Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. выступил катализатором подвижек в балансе сил международной системы. Появление государства – претендента на региональное лидерство, не включённого в систему союзов и партнёрств США, привело к увеличению трений между этими странами в Восточной Азии (графики 3, 4). Растущие возможности КНР по отстаиванию своих коренных интересов и изменению окружающего стратегического ландшафта ярко проявились в эти годы и встретили ответ Вашингтона в виде усилий по укреплению своей системы альянсов и партнёрств, оформленных в виде «поворота к Азии» Б. Обамы, Индо-Тихоокеанской стратегии Д. Трампа, включающей активизацию взаимодействия США, Японии, Индии, Австралии в рамках «четвёрки» (QUAD), и в ряде инициатив по усилению американского военного присутствия в регионе, в частности Тихоокеанской инициативе сдерживания.

График 3. Трения КНР и США в Восточной Азии в годы первой – второй администраций Б. Обамы (примеры)

Примечание: составлено автором.

График 4. Трения КНР и США в Восточной Азии в годы администрации Д. Трампа (примеры)

Примечание: составлено автором.

За прошедшие годы стороны предприняли несколько попыток сформулировать новый негласный стратегический компромисс, который бы позволил стабилизировать отношения. В первый год нахождения у власти администрация президента Б. Обамы выдвинула идею «стратегического успокоения» в американо-китайских отношениях, обдумывалось создание «большой двойки» США – КНР. В 2013–2014 гг. стороны пытались реализовать выдвинутую китайской стороной идею о строительстве «отношений нового типа». И ещё одна попытка «перезагрузки» отношений была предпринята в 2017 г. Д. Трампом и Си Цзиньпином на встрече во Флориде. Однако все эти усилия окончились неудачей, и отношения продолжили свой путь по нисходящей (график 5).

2. Уровень государства. Одной из самых значимых тенденций развития американо-китайских отношений последнего десятилетия стало превращение экономики из сферы, служившей буфером для смягчения противоречий между двумя странами, в сферу, усиливающую конкурентную динамику между ними.

Поступательное развитие китайской экономики закономерным образом привело к наблюдаемому в последние годы снижению степени комплементарности китайского и американского экспорта. Это касается достаточно крупных сегментов экономики, которые производят товары и услуги с более высокой добавленной стоимостью: потребительская и промышленная электроника, автомобили (особенно электромобили), а также такие сферы, как электронная коммерция и электронные платежи. Снижение взаимодополняемости двух экономик неизбежно ведёт к росту конкурентных настроений.

График 5. Влияние встреч на высшем уровне на двусторонние отношения

Примечание: составлено автором

Также у проблем США и Китая в экономической сфере появилось политическое измерение – возник феномен их «секьюритизации». Понимание того, что отныне «экономическая безопасность – это национальная безопасность», нашло отражение в Стратегии национальной безопасности США 2017 г. и во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности администрации Дж. Байдена. Америка видит прямую угрозу потери своего мирового технологического лидерства и военного превосходства в курсе Китая на превращение инноваций в главный двигатель роста экономики (в рамках программ «Сделано в Китае 2025», «Китайские стандарты 2035» и ряда других инициатив).

В условиях обостряющегося соперничества (график 6) и беспокойства по поводу глубокой интеграции своих производственных цепочек две страны взяли курс на «разрыв взаимозависимости экономик» (“decoupling”).

Бывший директор по делам Азии в Совете национальной безопасности Эван Медейрос считает, что большую роль в процессе переосмысления значения экономической взаимозависимости США и Китая в последние годы сыграло американское бизнес-сообщество, начавшее выступать за усиление инвестиционного и экспортного контроля в отношении КНР из-за снижения прибыльности части компаний и разочарования в ведении бизнеса в Китае.

Всё большее число учёных также видят в отношениях двух стран признаки возрождающейся конкуренции политических идеологий. Обращает на себя внимание активное противопоставление американских и китайских идей о государственном управлении, принятие на вооружение риторики времён «холодной войны» высшими должностными лицами администрации Д. Трампа, а также акцентирование внимания администрациями Д. Трампа и Дж. Байдена на проблемах соблюдения прав человека в Китае, включая ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (график 7).

График 6. Экономическое противостояние США и КНР

Примечание: составлено автором.

3. Уровень индивида. Исторически сложилось так, что лидеры США и КНР всегда играли значительную роль в определении динамики этих отношений. Именно они не раз выступали своеобразными стабилизаторами и выводили отношения из кризиса. Однако в последнее десятилетие временные горизонты как американских, так и китайских политиков изменились: ни Вашингтон, ни Пекин сейчас не верят, что время на их стороне, чтобы приспособиться к угрозам, исходящим друг от друга, а выгоды, которые можно получить от двустороннего сотрудничества, потеряли былую ценность. Это взаимное восприятие заставило руководство обеих стран перейти от хеджирования к проактивным конкурентным стратегиям.

Так, за прошедшие 10–15 лет наблюдался отход китайских лидеров от «эпохи Дэн Сяопина во внешней политике страны» к гораздо более активному, инициативному и готовому отстаивать коренные интересы страны внешнеполитическому курсу пятого поколения руководителей КНР.

График 7. Обострение разногласий США и КНР в сфере идеологии и прав человека

Примечание: составлено автором.

В свою очередь, стратегия в отношении КНР времён «поворота к Азии» президента Б. Обамы (совмещение «вовлечения» Китая и развитие с ним сотрудничества как по региональным, так и по глобальным вопросам с «формированием окружающей среды» для него, а именно укреплением альянсов и партнёрств США и усилением военного присутствия в Азии) была заменена парадигмой «стратегического соперничества» Д. Трампа. Последний, видя в Китае непосредственный вызов для Америки, задействовал различные рычаги давления на Пекин, начиная от нападок на его «нечестную торговую и технологическую политику» и заканчивая укреплением взаимодействия с Тайванем. Мнение о том, что именно Китай является единственным серьёзным конкурентом США, потенциально способным «объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы на долгосрочную перспективу бросить вызов стабильной и открытой международной системе», разделяет и команда президента Дж. Байдена. Первые шаги новой американской администрации подтверждают нацеленность США на активное соперничество с Китаем, причём реализовать этот курс планируется в виде системной и долгосрочной стратегии с акцентом на обеспечении опережающего развития Соединённых Штатов.

Подводя итоги, отметим, что исследование китайских коллег вполне отражает происходящие в отношениях двух стран процессы. Текущее ухудшение отношений США и Китая носит более глубокий и системный характер, чем все случавшиеся до этого эпизоды двусторонней напряжённости. Серьёзные структурные силы, коренящиеся в изменяющейся международной системе, особенностях развития экономических и политических систем США и КНР формируют устойчивые конкурентные тенденции во взаимодействии двух держав, и, представляется, они продолжат оказывать влияние на китайско-американские отношения в краткосрочной и среднесрочной перспективе.