- Код статьи

- S032150750009094-5-1

- DOI

- 10.31857/S032150750009094-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №4

- Страницы

- 67-73

- Аннотация

Рассматривается специфика экономической интеграции в Юго-Восточной Азии в рамках АСЕАН. Выделя- ются основные этапы продвижении интеграции «вглубь» и проблемы, с которыми сталкивается Ассоциация в настоящее время. Среди них - политические режимы, институциональные ограничения, в т.ч. модель принятия решений, высокий уровень социально-экономического неравенства в странах-членах. В заключение делается вывод о том, что АСЕАН - не- классическое интеграционное объединение, часть ресурсов которого отвлекают вопросы безопасности, поэтому интегра- ционные процессы заведомо ограничены в своем развитии.

- Ключевые слова

- ЮВА, АСЕАН, экономическая интеграция, регионализм, ЗСТ

- Дата публикации

- 29.05.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 39

- Всего просмотров

- 7682

В настоящее время новой тенденцией экономического регионализма в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является запуск мегарегиональных торговых соглашений (МРТС) и продвижение различных интеграционных инициатив. Это такие проекты, как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства (ВПТТП), которое является обновленной версией Транстихоокеанского партнерства после выхода США из него, а также пока еще не подписанное Всеобъемлющее региональное партнерство (ВРЭП), официально инициированное странами АСЕАН при активной поддержке Китая. По сравнению с классическими соглашениями о зоне свободной торговли (ЗСТ), существующие МРТС представляют собой более глубокую форму регионального торгово-экономического сотрудничества.

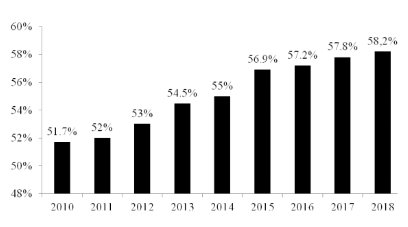

Наряду с этим, характерной тенденцией экономического регионализма в АТР служит изменение концепции развития региона – от модели «Азия для мира» к модели «Азия для Азии» [1]. От «глобальной фабрики», предоставляющей торговым партнерам потребительские товары по низким ценам, АТР постепенно становится одним из наиболее самодостаточных полюсов роста, в рамках которого доля внутрирегиональной торговли уже превышает 58% (см. диагр.).

Диаграмма. Динамика внутрирегиональной торговли в АТР, $ млрд. Источник: Asian Economic Integration Report 2019.

АСЕАН, будучи одним из наиболее активных игроков в АТР вносит важный вклад в наращива- ние региональной экономической взаимосвязанности. Принимая во внимание долгосрочные планы Ассоциации по превращению в ключевой центр притяжения в АТР, возникает логичный вопрос – в чем специфика модели региональной интеграции АСЕАН, каковы её достижения и слабые места? Какие факторы влияют на эффективность региональной интеграции АСЕАН, и почему внешнеэкономическое сотрудничество на данном этапе превалирует над внутрирегиональной интеграцией?

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ACEAH

Вначале интеграционные процессы в ЮгоВосточной Азии протекали довольно медленно. В значительной степени это обусловлено тем, что с конца 1960-х гг. и первой половины 1970-х гг. страны-члены АСЕАН были, в первую очередь, нацелены на обеспечение региональной безопасности и ускорение формирования национальной идентичности. В этих условиях увеличение темпов экономической интеграции имело второстепенное значение.

Ход выполнения первого юридически закрепленного проекта региональной интеграции АСЕАН выявил несоответствие между ожидаемыми результатами и располагаемым инструментарием, как институциональным, так и политическим. Так, официально принятая в 1976 г. Схема промышленного сотрудничества (ASEAN Industrial Projects Scheme, AIP) установила, что каждый из 5 членов АСЕАН должен реализовать, по меньшей мере, один промышленный проект с участием 5 акционеров, за исключением Таиланда, который, по условиям соглашения, обязался привлечь 7 акционеров под каждый проект [2].

Фактический провал первой интеграционной инициативы наиболее красноречиво подтверждается его результатами: из всех планируемых проектов был реализован лишь один – строительство заводов по производству мочевины в Индонезии и Малайзии [3].

Только в 1977 г. в рамках АСЕАН было подписано «Соглашение о преференциальной торговле АСЕАН» (APTA). Целью его создания стало увеличение внутрирегиональной торговли путем применения преференциального тарифа в размере 10% к основным товарным группам: рис, сырая нефть, промышленные товары [4]. После этого появились реальные перспективы создания зоны свободной торговли, что представляло бы собой новый этап углубления интеграции. Однако региональные интеграционные процессы опаздывали по сравнению с развитием двусторонних и многосторонних связей отдельных членов АСЕАН. Ассоциация в большей степени была ориентирована на рынки развитых стран и бывших метрополий, с которыми сохранились тесные экономические связи [5, p. 226].

Реализации выше названного соглашения не привела к существенному росту торговли внутри АСЕАН. Так, в начале 1990-х гг. данный показатель составлял 19%, увеличившись лишь на 5% с 1 января 1978 г., когда соглашение APTA официально вступило в силу. При этом на три страны – Сингапур, Малайзию и Индонезию в совокупности приходилось 96% всей торговли внутри АСЕАН [6].

В период 1980-1987 гг., преодолев серию длительных переговоров, стороны согласились расширить товарные линии до 12 873, на которые распространяются преференциальные тарифы в рамках APTA. Тем не менее, по состоянию на 1987 г., только по 337 продуктам, или 2,6% из общего числа товарных линий, были снижены тарифные пошлины [7].

Период конца 1980-х и начала 1990-х гг. ознаменовал структурные изменения глобальной экономической и политической архитектуры, стимулировавшие АСЕАН к углублению интеграционных процессов [8; 9; 10]. Среди них – создание в 1989 г. АТЭС и активное продвижение концепции «открытого регионализма», запуск МЕРКОСУР в 1991 г., подписание соглашения о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) в 1992 г., а также углубление интеграции в ЕС в результате формирования в 1993 г. единого рынка.

Опасаясь оказаться в стороне от процессов либерализации в мире, члены АСЕАН взяли курс на более активное вовлечение в процессы экономической регионализации. Кроме того, углубление интеграционных механизмов внутри объединения в значительной степени было нацелено на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), необходимых для повышения уровня социально-экономического развития стран-членов и увеличения конкурентоспособности Ассоциации, а также усиления позиций в торговых переговорах с более крупными региональными партнерами [11].

Как итог, в 1992 г. страны подписали «Соглашение о создании зоны свободной торговли АСЕАН» (ASEAN Free Trade Area, AFTA), вступившее в силу в 1993 г. Центральным звеном ЗСТ АСЕАН стало Соглашение об общем эффективном преференциальном тарифе (CEPT), дополняющее обязательства заключенного в 1977 г. Соглашения о преференциальной торговле (APTA).

Стоит отметить, что эффективность исполнения данного соглашения была серьезно ограничена. Во многом это было связано с гибкими условиями, согласно которым каждая страна-подписант самостоятельно выбирала, какие товары будут исключены из списка либерализованных, без дополнительных консультаций и коллективного согласования. К примеру, список общих исключений Вьетнама составлял 5,9% от совокупного числа тарифных линий страны в рамках соглашения CEPT, что превышало среднестатистические показатели по АСЕАН [9, p. 24].

Как и в случае с предыдущими флагманскими проектами региональной экономической интеграции, AIP и APTA, эффективность CEPT носила ограниченный характер. В значительной степени данное обстоятельство связано с гибкими условиями соглашения, по которому каждая страна-подписант самостоятельно выбирала, в какую из 4 групп будут помещены определенные товары без дополнительных консультаций и коллективного согласования. К примеру, список общих исключений Вьетнама составлял 5,9% от совокупного числа тарифных линий страны в рамках CEPT, что превышало среднестатистические показатели по АСЕАН [12].

Признавая необходимость увеличения конкурентоспособности АСЕАН на мировой арене за счет углубления интеграции, страны Ассоциации запустили ряд других инициатив – «Рамочное соглашение о торговле услугами» (1995 г.), «Базовое соглашение по схеме промышленного сотрудничества» (1996 г.), «Рамочное соглашение о создании зоны инвестиций АСЕАН» (1998 г.).

Однако ключевую роль представители политического истеблишмента и деловых кругов АСЕАН отводили «Соглашению о торговле товарами» (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA), вступившее в силу в 2010 г. ATIGA не только заменило заключенное в 1977 г. Соглашение APTA, но и дополнило его основные положения. Тем не менее, новое соглашение не только не способствовало серьезному продвижению интеграции вглубь, но и расширило список чувствительных товаров1 [13].

Анализ текста соглашения позволил прийти к выводу о его противоречивом характере – с одной стороны, наблюдается стремление обеспечить свободное передвижение товаров и увеличить внутрирегиональную торговлю, с другой – введение дополнительных протекционистских мер, препятствующих продвижению интеграции «вглубь».

Очередным существенным шагом в сторону углубления региональной интеграции стал официальный запуск в 2015 г. Экономического Сообщества АСЕАН. Решение о его создании было зафиксировано во второй Декларации согласия АСЕАН в 2003 г. [14, c. 92]. Основными направлениями нового проекта являются формирование единого общего рынка, единой производственной базы, превращение пространства АСЕАН в конкурентоспособную интеграционную площадку Юго-Восточной Азии [15].

Важно подчеркнуть, что лидеры стран Ассоциации в своих выступлениях всё больше говорят о «повышении взаимосвязанности», а не углублении интеграции, что отражает интеграционную повестку АСЕАН на современном этапе. Под «взаимосвязанностью» представители АСЕАН понимают наращивание транспортно-логистического потенциала объединения, развитие институциональных механизмов взаимодействия и углубление контактов в экономической, политической и социокультурных сферах.

Стоит отметить, что за годы существования Экономического Сообщества и реализации «Генерального плана взаимосвязанности» странам АСЕАН удалось достичь реального прогресса лишь по ряду локальных направлений. В частности, страны-члены Ассоциации приняли единую форму сертификата о происхождении товара, составили общую товарную номенклатуру, продвинулись в переговорах по упрощению визового режима между участниками десятки, а также запустили единое таможенное окно для пяти стран Ассоциации – Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама [16].

Тем не менее, несмотря на достигнутый прогресс, говорить об эффективном функционировании Экономического Сообщества АСЕАН пока не приходится. В частности, до сих пор не были устранены все тарифные пошлины в рамках существующей ЗСТ АСЕАН. Так, на конец 2018 г. средняя тарифная пошлина внутри АСЕАН составляла 0,2% [17]. Данное обстоятельство вызвано рядом проблем политического, институционального и экономического характера.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из факторов, препятствующих интеграции, является, во-первых, характер политических режимов в странах АСЕАН. Большинство государств Ассоциации придерживаются авторитарного или гибридного стилей государственного управления. В связи с этим, лидеры стран-членов АСЕАН не готовы жертвовать монополией на принятие решений за счет углубления институциональных механизмов, в частности, создания наднациональных органов по примеру классических интеграционных объединений (ЕС и ЕАЭС) и тем самым делегирования части национального суверенитета. Как итог, слабость существующих институтов, отвечающих за развитие интеграции «вглубь» и урегулирование торговых противоречий, не позволяет вывести экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН на качественно новый уровень.

Во-вторых, взаимосвязанной с этим является проблема принятия решений. На данный момент все решения в рамках Ассоциации принимаются консенсусом, что предполагает выработку единого подхода по стратегически важным вопросам. С одной стороны, подобный метод наделяет всех участников АСЕАН «правом голоса» и номинально уравновешивает степени влияния стран в интеграционных процессах.

С другой стороны, побочным эффектом такого подхода служит снижение эффективности и скорости принятия решений. Выработка консолидированной позиции происходит медленно, поскольку зачастую в АСЕАН возникает конфликт интересов, что приводит к существенному затягиванию переговорного процесса и принятия итоговых решений. Ярким примером в данном случае выступает ЗСТ АСЕАН, в рамках которого предусматривается дифференцированный подход по снижению тарифных ставок, а также разные сроки выполнения обязательств.

В-третьих, эффективность экономической интеграции в АСЕАН существенно подрывается рядом межгосударственных конфликтов, таких, как конфликт в Южно-Китайском море, двусторонние пограничные споры, а также разными подходами к нетрадиционным угрозам безопасности2. Повышение конфликтного потенциала в рамках Ассоциации препятствует выработке единых подходов к развитию интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии, о чем, в частности, свидетельствует опыт реализации Соглашения о преференциальной торговле (APTA), подписанного в 1977 г.

Отдельный блок проблем интеграции в АСЕАН связан с существенной разницей в социально-экономическом развитии стран-участниц.

Согласно данным Всемирного банка, ВВП Сингапура на душу населения по итогам 2018 г. составил более $61 тыс., в то время как аналогичный показатель Лаоса и Камбоджи, наименее развитых стран Ассоциации, составил $2,6 тыс. и $1,5 тыс., соответственно [18]. Более того, на Индонезию, крупнейшую экономику АСЕАН, приходится 36,6% общего ВВП Ассоциации, в то время как на Бруней, Мьянму, Камбоджу и Лаос в совокупности приходится только 4% от номинального ВВП АСЕАН [19].

В целом, страны Ассоциации добились существенного прогресса в увеличении ВВП на душу населения – с $1,556 тыс. в 1995 г. до $4,422 тыс. в 2019 г. [19]. Тем не менее, АСЕАН по-прежнему уступает ряду «активных» региональных интеграционных объединений, согласно типологизации Евразийского банка развития (ЕАБР), чей средний показатель составляет $17,8 тыс. [20].

Наконец, существенным ограничением для продвижения интеграции «вглубь» является низкий уровень внутрирегиональной торговли.

Так, за 25 лет с момента реализации ЗСТ АСЕАН, доля торговли внутри АСЕАН увеличилась лишь на 4% – с 19% в 1993 г. до 23% в 2018 г. [21]. При этом подавляющая доля торговли (77,5%) обеспечивается за счет 4 стран Ассоциации – Малайзии, Сингапура, Таиланда и Индонезии. Доля же Лаоса, Брунея, Мьянмы и Камбоджи во внутриасеановской торговле составляет 6% [21].

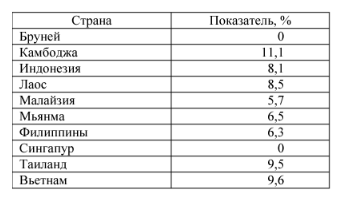

Таблица

Средневзвешенный внешний тариф стран АСЕА

Источник: WTO Tariff Profile 2018.

Источник: WTO Tariff Profile 2018.

Исходя из приведенных данных, можно констатировать, что экономическая взаимозависимость в АСЕАН находится на низком уровне, существенно уступая ЕС. Учитывая активный интерес со стороны зарубежных партнеров в развитии торгово-экономических связей с АСЕАН и слабый прогресс в углублении интеграционных механизмов Ассоциации, в обозримом будущем предпосылок для значительного увеличения внутрирегиональной торговли не предвидится.

Как представляется, еще одним важным параметром, способным оказывать влияние на глубину интеграционного вовлечения, служит прогресс по гармонизации нетарифных барьеров. Как уже было заявлено ранее, АСЕАН посредством таких соглашений, как CEPT и ATIGA, ставила цель полного устранения дискриминационных мер, способствуя, тем самым, наращиванию внутрирегиональной торговли.

Помимо этого, ориентация на постепенную гармонизацию НТБ была отражена в Дорожной карте формирования Экономического Сообщества АСЕАН. Однако на практике наблюдается противоположная картина. С 2000 г. количество НТБ в АСЕАН увеличилось с 1634 до 5881 в 2018 г., большая часть которых (1626) приходится на Таиланд [22].

Нерешенной проблемой остается относительно невысокий уровень взаимодополняемости национальных экономик, а также отсутствие структурных изменений во внутрирегиональной торговле за последние годы. По данным Статистического ежегодника АСЕАН, в 2001 г. на 3 категории товаров (электрооборудование, минеральное сырье и ядерные реакторы) приходилось 59% всей торговли внутри АСЕАН. При этом на текущий момент данный показатель составляет 54% [21].

Среди других экономических факторов, негативно влияющих на углубление интеграции АСЕАН, можно выделить высокие торговые издержки, связанные с перемещением товаров и услуг через национальные границы, недостаточный уровень координации национальных таможенных органов, а также низкий уровень либерализации инвестиций и сферы услуг [23].

Так, к примеру, согласно Индексу ограничения в торговле услугами (Service Trade Restrictiveness Index), по уровню защиты секторов услуг Индонезия опережает среднемировые показатели. Более того, национальный рынок телекоммуникаций и банковских услуг является наиболее закрытым среди всех государств-членов ОЭСР [24].

Стоит также отметить, что, несмотря на увеличение числа РТС с участием региональных партнеров за последние годы, в государствах-членах АСЕАН по-прежнему действуют высокие внешние тарифы в отношении товаров из зарубежных стран (см. табл.). В особенности это касается чувствительных секторов, для которых характерен более высокий уровень защиты (сельское хозяйство, алкогольная и табачная продукция, одежда).

Особое внимание обращают эксперты на отсутствие в АСЕАН функционального «перетекания». Согласно основателю неофункционализма Эрнсту Хаасу3, функциональное «перетекание» подразумевает, что зарождение и углубление интеграционных процессов в одном секторе экономики поэтапно распространяется и на другие сектора, создавая положительный мультипликационный эффект [25]. Несмотря на ряд политических заявлений и подписанных соглашений, на практике эффект «перетекания» не наблюдается. К настоящему моменту страны лишь движутся в сторону первого этапа интеграции – формирования полноценной ЗСТ с полным устранением тарифных барьеров [26].

В этой связи сохранение импортных пошлин внутри АСЕАН, рост числа дискриминационных мер, незначительный прогресс в либерализации сферы услуг противоречит логике построения Экономического Сообщества АСЕАН, подразумевающего продвинутую стадию интеграции.

Так, в Европейском Союзе создание Европейского объединения угля и стали впоследствии привело к появлению таможенного союза ЕС, общего и единого рынков, а также полноценного экономического и валютного союза. Кроме того, по мере наращивания внутрирегиональной торговли и открытия рынков в ЕС происходило поэтапное устранение нетарифных барьеров [8]. Что касается АСЕАН, то, несмотря на ряд подписанных соглашений, на практике эффект «перетекания» не наблюдается [26].

В этой связи сохранение импортных пошлин внутри АСЕАН, рост числа дискриминационных мер, незначительный прогресс в либерализации сферы услуг противоречит логике построения Экономического Сообщества АСЕАН, подразумевающего продвинутую стадию интеграции.

Вместе с тем, вопреки ряду внутренних ограничений, «десятка» Ассоциации добилась очевидных успехов в укреплении торгово-экономических связей с зарубежными партнерами путем их вовлечения в асеаноцентричные диалоговые механизмы.

Экономическая политика АСЕАН в отношении третьих стран проявляется в формировании привилегированных форматов двустороннего и многостороннего взаимодействия. Это и полномасштабные диалоговые партнерства, например, с США, Китаем и другими странами, секторальные партнеры по диалогу (Пакистан, Норвегия и т.д.), диалоговые площадки с экономическим уклоном (Восточноазиатский саммит), стратегический формат АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея), асеаноцентричные экономические инициативы – ВРЭП и двусторонние соглашения о ЗСТ [27].

Продолжающийся экономический рост АСЕАН, позитивные демографические изменения (ожидаемый рост численности населения внутри Ассоциации до 727 млн человек к 2030 г.), выгодное географическое расположение субрегиона превращает АСЕАН в одного из наиболее желанных внешнеторговых партнеров [28]. Подтверждением этому служит ежегодный прирост экспортных поставок в третьи страны, совокупный объем которых по итогам 2018 г. Составил $1,5 трлн, увеличившись по сравнению с 2015 г. на 28% [29].

Наличие развитой системы преференциальных и иных торговых соглашений с внешними партнерами отражает приверженность АСЕАН идеям свободной и открытой торговли, мультилатерализма, приоритет Ассоциации по более тесной интеграции в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

* * *

Таким образом, с начала 2000-х гг. страны-члены АСЕАН начали прилагать серьезные усилия для углубления экономической интеграции, что привело к формированию Экономического Сообщества АСЕАН в 2015 г. Однако в связи с увеличением разницы в социально-экономическом развитии стран АСЕАН, а также слабым прогрессом в увеличении доли внутрирегиональной торговли, говорить о серьезных успехах в углублении интеграции пока не приходится. АСЕАН нельзя назвать классическим интеграционным объединением по примеру ЕС, ЕАЭС или НАФТА.

Учитывая, что нерешенность ряда проблем, связанных с вопросами безопасности членов Ассоциации, вынуждает лидеров объединения значительную часть ресурсов тратить на урегулирование этих вопросов, динамика экономической интеграции в Юго-Восточной Азии заведомо ограничена в своем развитии.

Тем не менее, по мере экономического роста в АСЕАН, положительных демографических изменений, увеличения притока прямых иностранных инвестиций, есть основания утверждать о постепенном углублении экономического сотрудничества в рамках АСЕАН в перспективе 5-10 лет.

Библиография

- 1. Бордачев Т.В. Заглянуть в будущее: сценарии для Азии и России в Азии. Доклад международного дискуссионного клуба «Валдай».

- 2. Basic agreement on ASEAN industrial projects. ASEAN Official site. http://agreement.asean.org/media/download/20140119162416.pdf (accessed 17.11.2019)

- 3. Lim C.Y. Southeast Asia: The Long Road Ahead Third Edition. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009. 411 p.

- 4. 1977 Agreement on ASEAN preferential trading arrangements. https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/1977-Agreement-on-ASEAN-Preferential-Trading-Arrangements.pdf (accessed 27.10.2019)

- 5. Palmujoki E. Regionalism and globalization in Southeast Asia. L.: Palgrave Macmillan, 2001.

- 6. Stubbs R. Signing on to liberalization: AFTA and the politics of regional economic cooperation. The Pacific Review. 2000. V. 2. № 13, pp. 297-318.

- 7. Panagariya A. Regionalism in trade policy. Singapore: World Scientific Publishing Co, 1999, p. 128.

- 8. Kim M. Integration theory and ASEAN integration. Pacific Focus. 2014. V. 29. № 3, pp. 374-394.

- 9. Сockerham G., Pang H. Explaining “Asia’s Paradox”: Intergovernmentalism and the Development of East Asian Regionalism. http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/2b68e423-974f-4057-8dc8-989e7505d934.pdf (accessed 23.11.2019)

- 10. Mattli W. The Logic of Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 205 p.

- 11. Tan L.H. Will ASEAN economic integration progress beyond a free trade area? International and Comparative Law Quarterly. 2004. V. 53. № 4, pp. 935-967.

- 12. Lim H.G., Yi-Xun K.T.A.Y. Regional integration and inclusive development: Lessons from ASEAN experience. ARTNeT Working Paper Series. 2008. № 59, 24 р.

- 13. ASEAN Trade in Goods Agreement. http://fta.miti.gov.my/miti-fta/resources/2.ASEAN_Trade_in_Goods_ Agreement_.pdf (accessed 23.11.2019)

- 14. Арунова Л.В. Этапы интеграции стран АСЕАН в единое экономическое сообщество. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2010, № 15, c. 90-105. (Arunova L.V. 2010. Stages of integration of ASEAN countries into a single economic community. № 15) (In Russ.)

- 15. ASEAN economic community blueprint. http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf (accessed 18.11.2019)

- 16. ASEAN economic integration brief. http://asean.org/storage/2018/02/AEIB_3rd-Issue_v3-Ready-Print-SinglePage.pdf (accessed 18.10.2019)

- 17. Tariff Liberalization. ASEAN Community Progress Monitoring Report. ASEAN Stats. https://www.aseanstats.org/wpcontent/uploads/2018/10/Tariff-Liberalisation.pdf (accessed 23.10.2019)

- 18. Ranking of countries by GDP per capita 2018 according to the IMF. Investorschool. http://investorschool.ru/rejtingstran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2018 (accessed: 14.10.2019)

- 19. ASEAN – Association of Southeast Asian Nations. Country Economy. https://countryeconomy.com/countries/groups/asean (accessed 18.10.2019)

- 20. Либман А.М. Аналитическое резюме научно-исследовательской работы на основе базы данных региональной интеграции ЕАБР. Евразийский банк развития. 2015, 7 с. (Libman A.M. 2015. Analytical summary of research work based on the EDB regional integration database. Eurasian Development Bank. 7 p.) (In Russ.)

- 21. ASEAN International Merchandise Trade Statistics (IMTS) in US dollars. ASEAN Stats. https://data-.aseanstats.org/trade (accessed 19.10.2019).

- 22. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. UNCTAD. http://asean.i-tip.org/Forms/TableView. aspx?mode=modify&action=search (accessed 25.10.2019)

- 23. Tangkitvanich S., Rattanakhamfu S. The ASEAN Economic Community and the East Asian agenda. Asian Economic Integration in an Era of Global Uncertainty. 2018, p. 79.

- 24. Services Trade Restrictiveness Index Simulator. OECD Official site. https://sim.oecd.org/?lang=En&ds= STRI&d1c=fsbnk&d2c=idn&cs=fsbnk (accessed 29.04.2019)

- 25. Haas E.B., Dinan D. The uniting of Europe: Political, social, and economic forces, 1950-1957. Stanford: Stanford University Press, 1958, V. 311, p. 318.

- 26. Henry L. The ASEAN way and community integration: two different models of regionalism. European Law Journal.2007. V. 13. № 6, pp. 857-879.

- 27. Бордачев Т.В., Дьяченко А.В., Королев А.С., Лихачева А.Б., Манасерян Т.Н., Мендкович Н.А., Рахимов К.К., Семак Е.А., Сафранчук И.А., Энтин К.В. Евразийская экономическая интеграция: между абсолютными и относительными выгодами. http://ru.valdaiclub.com/files/26831/ (accessed 17.10.2019)

- 28. Королев А.С. Помощь Китая Юго-Восточной Азии: основные направления и особенности. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2017, № 37, с. 45-61.

- 29. List of exported products for the selected product. International Trade Centre. https://www.trademap.org/ Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c24%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7 c1 (accessed 24.11.2019)