- Код статьи

- S013216250019640-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250019640-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 8

- Страницы

- 27-46

- Аннотация

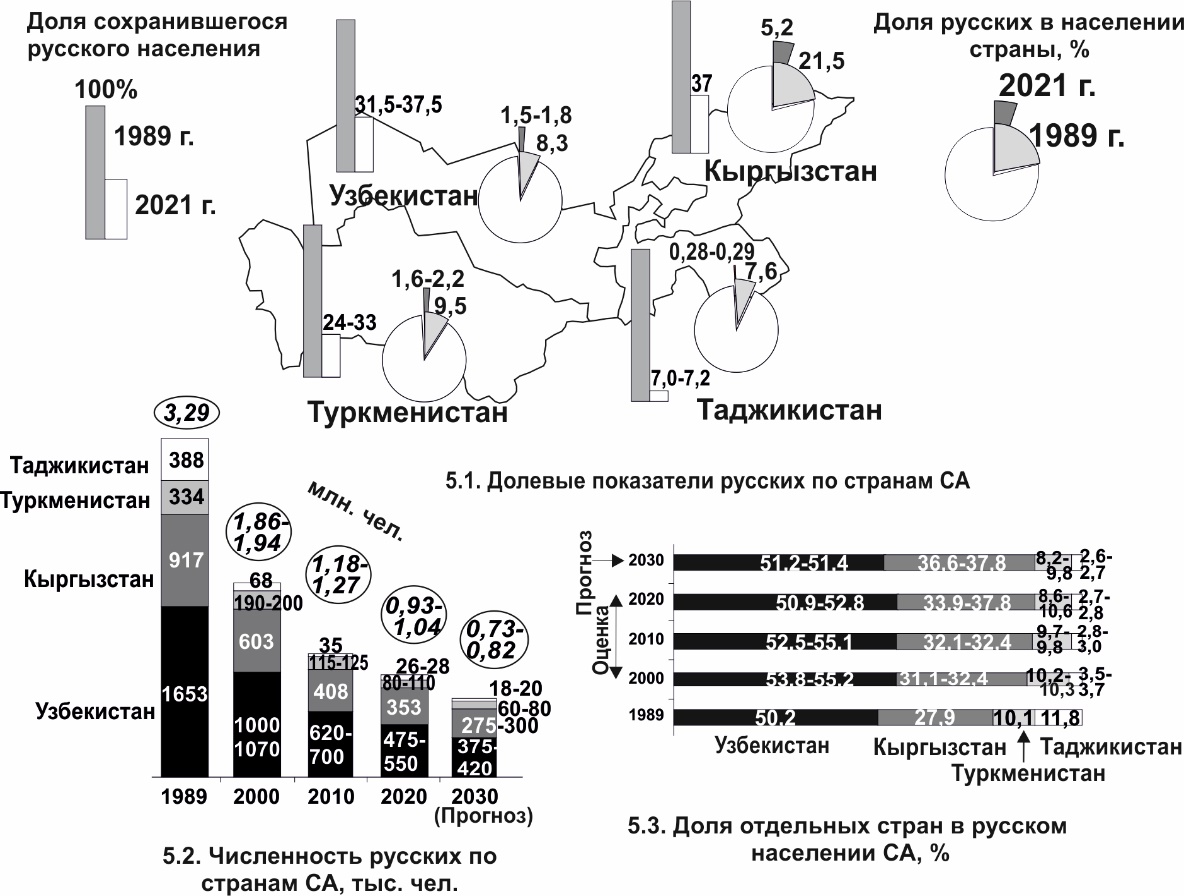

Процесс этнокультурного отступления русских из Средней Азии, фиксируемый уже в 1970–1980-е гг., резко ускорился в постсоветский период. За 1989–2020 гг. русское население региона сократилось в 3,3 раза (с 3,29 млн до 0,93–1,04 млн чел). Наиболее интенсивной депопуляция была в 1990-е гг. (-41–43,5%). В дальнейшем темпы убыли снижаются, но остаются очень высокими. В 1990–2000-е гг. во всех странах региона 85–95% демографических потерь русского населения была связана с эмиграцией (прежде всего, в Россию). В 2010-е гг. основным фактором депопуляции становится естественная убыль, обусловленная нарастающей деформацией половозрастной структуры русских и быстрым сокращением группы женщин репродуктивного возраста. Во всех странах региона русские через межнациональные браки активно ассимилировали русскоязычные общины. Но в настоящее время этот ресурс демографического пополнения почти исчерпан, а в Таджикистане и Туркменистане ассимиляция увеличивает демографические потери русских (прежде всего, вследствие очень высокой межнациональной брачности женщин).

Основным пространственным трендом являлось постепенное сужение географии русского населения. В настоящее время 50–60% русских проживает в столицах своих стран. Значительная группа сельских русских сохраняется только в Кыргызстане, прежде всего, в окрестностях Бишкека (Чуйская область). К столицам пространственно тяготеют и немногочисленные сельские русские остальных стран региона. Произошла удельная «перецентрировка» русских общин Средней Азии. Выросла доля Кыргызстана, до минимума сократился вес Таджикистана. По прогнозам уже в 2030–2035 гг. около 50% русских региона может проживать в Ташкенте и Бишкеке.

- Ключевые слова

- Средняя Азия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, русское население, геодемографическая динамика, форма расселения, половозрастная структура, эмиграция, ассимиляция

- Дата публикации

- 26.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 3

- Всего просмотров

- 262

С момента включения Средней Азии (далее – СА) – Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана – в состав российского государства численность русского населения этого обширного региона росла быстрыми темпами. Максимально ускорился этот рост в советский период, к концу которого в пределах четырех союзных республик СА проживало 3,3 млн русских. Этот опережающий рост был связан с общим курсом имперской и советской власти на социально-экономическую и социокультурную интеграцию региона. Но и в постсоветский период роль русского населения как этнокультурной основы сохранения данного региона в российском геоцивилизационном ареале, соединительной скрепы между Россией и странами СА, остается весомой.

Различные аспекты геодемографической динамики русских СА находились в сфере интереса демографов, географов, социологов с начала постсоветского периода. Среди комплексных исследований русского населения региона в 1990-е гг. могут быть выделены работы М.В. Кабузана, Н.М. Лебедевой, Л.Л. Рыбаковского, В.А. Тишкова, С.С. Савоскула [Кабузан, 1996; Лебедева, 1995; Рыбаковский, 1996; Савоскул, 1994; 2001; Тишков, 1993]. В последние 10–15 лет к данной проблематике обращались А.Л. Арефьев, Н.П. Космарская, С.Я. Сущий, Л.Л. Хоперская [Арефьев, 2012; Космарская, 2006; Сущий, 2020; Хоперская, 2012]. В ряде работ анализируется география и расселение русских отдельных стран региона [Население Кыргызстана…, 2011; Салиев, Федорко, 2014; Федорко, Курбанов, 2018].

Тем не менее многие аспекты данного проблемного комплекса нуждаются в более детальном изучении. Так, практически нет исследований геодемографической динамики русских Таджикистана, притом что темпы их депопуляции в постсоветский период были максимальными на постсоветском пространстве. На периферии интереса специалистов остаются особенности воспроизводственной, расселенческой динамики русских СА, сдвиги в их половозрастной структуре, ассимиляционные процессы.

В качестве информационной базы исследования могут быть использованы опубликованные результаты переписей населения Кыргызстана (1999, 2009), Таджикистана (2000, 2010), Туркменистана (1995)1; сборники официальной статистики; данные текущего демографического учета населения, а также экспертные расчеты и оценки. Оговорим, что для всех стран региона (кроме Кыргызстана) отсутствуют данные о динамике воспроизводственных показателей русских, крайне ограниченной является информация об их половозрастной структуре, что затрудняет выполнение прогнозных расчетов. Серьезной проблемой является и недостоверность части демографической статистики.

Динамика русского населения СА в постсоветский период. Многие геодемографические тенденции оказались общими для русских всех стран региона. Но обнаруживалась и заметная специфика, определявшая динамику русского населения в каждом из государств СА. Свою роль играли общая численность и удельный вес русских, форма их расселения, уровень социокультурной модернизации титульного сообщества, характер отношений между конкретным государством СА и Россией. Это предполагает самостоятельный анализ динамики русских общин региона.

Кыргызстан. Для него имеется наиболее полная, по сравнению с другими государствами СА, статистическая база (результаты переписей и данные текущего учета). В конце 1980-х гг. русское население Кыргызстана в пределах СА было вторым по численности (916,5 тыс. чел.) и первым по удельному весу в структуре населения (21,5%). Более 30% русских проживало в сельской местности (в других республиках региона – только 3–14%). Сельское население, с продолжительной историей проживания в республике, обладало достаточно высокой степенью укорененности. Тем не менее демографическая динамика русских Кыргызстана была типичной для постсоветских стран. Быстрое сокращение их численности фиксировалось с начала 1990-х гг. В целом за 1989–1999 гг. оно составило 313 тыс. чел. (-34%). Учитывая, что естественная убыль не превышала 20–30 тыс. чел., 90–95% потерь пришлось именно на миграционный отток населения. Подавляющее большинство выезжавших направлялось в Россию.

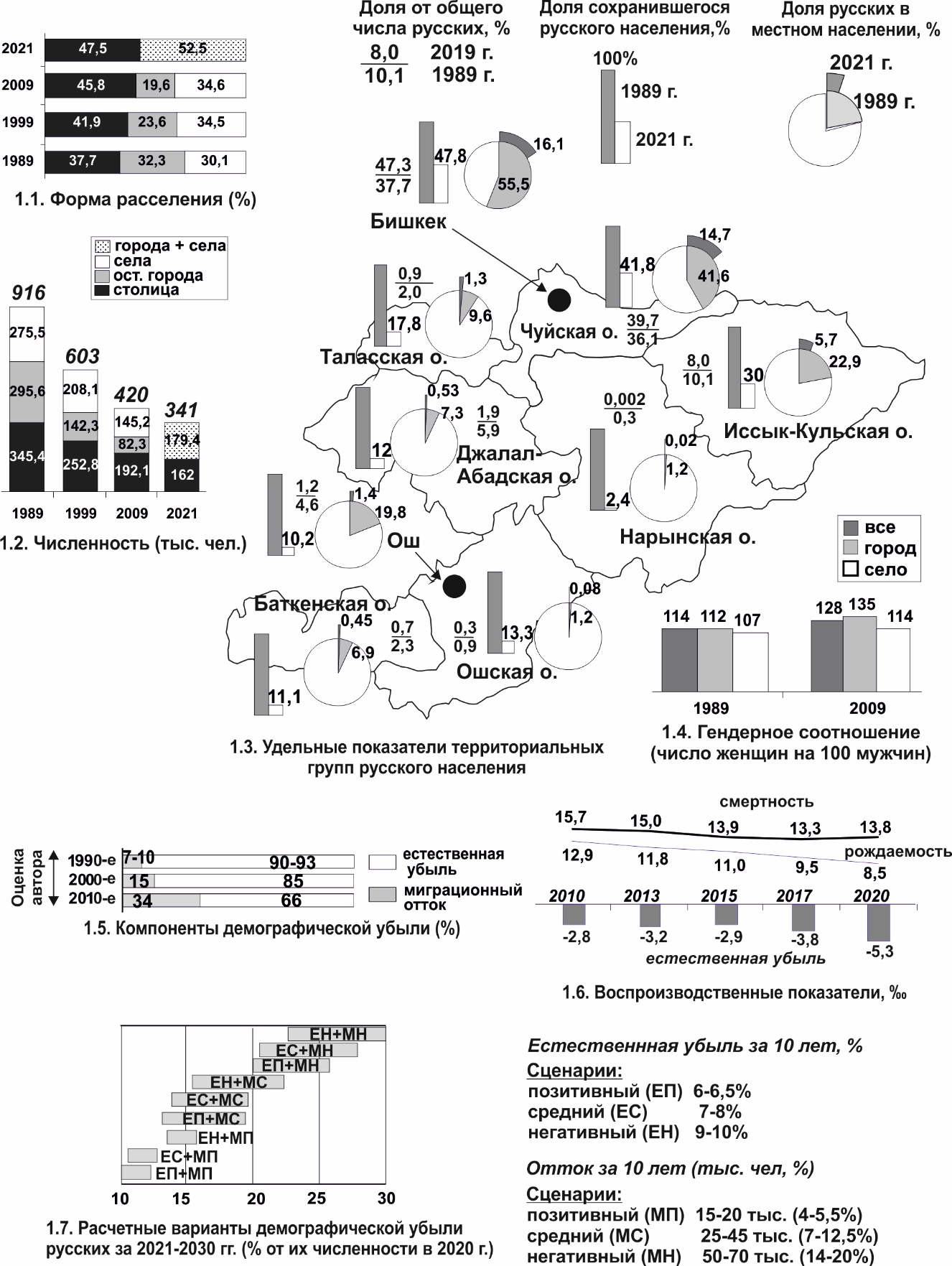

Рис. 1. Геодемографические характеристики русского населения Кыргызстана

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения республик СССР по полу и национальности // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 28.11.2021); Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: http://pop-stat.mashke.org (дата обращения: 28.11.2021).

Ускоренным темпом в 1990-е гг. сокращалось число нестоличных горожан. Заметно лучше сохранялось русское население Бишкека и сельских территорий. Как результат, их общая доля в численности русских страны выросла с 67,8% до 76,4%, при общем снижении уровня урбанизации на 4,4% (рис. 1.1).

Неравномерной была убыль русского населения и по регионам. Максимальные темпы депопуляции демонстрировали южные области – Ошская, Баткенская, Нарынская, в которых численность русских сократилась в 3–4 раза (табл. 1). В целом, обнаруживалась обратная корреляция между размером местного русского населения и темпами его убыли. С максимальной скоростью русские оставляли территории, на которых они были немногочисленны. Тем самым, при общем сокращении географии русского населения обнаруживалась его растущая концентрация в пределах столицы и прилегающих территорий (Чуйская область).

Начало XXI в. сохранило данные геодемографические тренды. За 1999–2009 гг. русское население страны сократилось на 184 тыс. чел. (-30,2%), из которых 157 тыс. чел. (более 85%) пришлось на эмиграцию [Население Кыргызстана…, 2011: 82]. Как и в 1990-е гг., наиболее быстро сокращалась группа провинциальных горожан, а в территориальном разрезе – малочисленные общины Нарынской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей (табл. 1).

Таблица 1

Динамика русских по территории Кыргызстана, 1989–2019 гг.

| Численность русских, тыс. чел. | Динамика по периодам, % | ||||

| Центры, территории | 1989 | 2019 | 1989- 1999 | 1999- 2009 | 2009- 2019 |

| Бишкек | 345,4 | 165,0 | -26,8 | -24,0 | -14,1 |

| Ош | 42,2 | 4,3 | -70,9 | -50,0 | -31,7 |

| Ошская | 8,5 | 1,13 | -68,0 | -43,0 | -27,1 |

| Баткенская | 21,4 | 2,37 | -61,2 | -56,6 | -34,2 |

| Иссык-Кульская | 92,6 | 27,8 | -41,3 | -35,1 | -21,2 |

| Нарынская | 2,9 | 0,07 | -77,6 | -75,4 | -56,3 |

| Джалал-Абадская | 54,0 | 6,5 | -66,8 | -49,2 | -28,6 |

| Таласская | 18,5 | 3,3 | -57,3 | -44,3 | -25,0 |

| Чуйская | 331,0 | 138,5 | -25,7 | -32,0 | -17,1 |

| Весь Кыргызстан | 916,5 | 348,9 | -34,2 | -30,4 | -16,8 |

Несмотря на то, что отток в значительной степени формировался людьми среднего возраста и молодежью, средний возраст русских страны в конце 2000-х гг. составлял 38,9 лет (т.е. был ниже аналогичного показателя русских России – 39,5 лет). Большую опасность для демографического воспроизводства русского населения Кыргызстана представлял нарастающий гендерный дисбаланс – за 1989–2009 гг. число женщин на 100 мужчин выросло со 114 до 128 (у горожан – 135) (рис. 1.4). Максимальный дисбаланс фиксировался в старших возрастных группах. Но и в репродуктивно активных когортах русских наблюдался заметный перевес женщин, способствовавший росту среди них межнациональной брачности.

Впрочем, в отличие от сопредельного Казахстана, русско-титульные браки, смешанное потомство которых в своей массе выбирало идентичность отца, в Кыргызстане были распространены значительно меньше. И данные ассимиляционные потери перекрывались процессом обрусения русскоязычных общин, получившим распространение еще в советский период. Так, 85% браков, заключаемых местными украинцами в 1980-е гг., были межнациональными [Население СССР, 1989: 300], а основными брачными партнерами являлись именно русские. Аналогичной была ситуация и в других крупных русскоязычных общинах. Сравнительные масштабы демографической убыли, воспроизводства, естественных и механических потерь украинской, белорусской, немецкой, еврейской общин позволяют в первом приближении определить общий масштаб ассимиляционного пополнения русской общины за 1990–2000-е гг. в пределах 25–30 тыс. чел. и в нескольких тысяч – за 2010-е гг. Но к настоящему времени этот этнодемографический ресурс сведен к минимуму – совокупная численность представителей указанных общин сократилась за 1989–2021 гг. с 224,1 до 18,4 тыс. чел.2

По прогнозу специалистов Института демографии ВШЭ, русская община Кыргызстана в 2010-е гг. должна была сократиться на 100 тыс. чел. [Население Кыргызстана…, 2011: 313]. Фактически разработчики прогноза экстраполировали на среднесрочную перспективу среднегодовые показатели оттока русских конца 2000-х гг. Реальный сценарий демографической динамики оказался более положительным, поскольку отрицательное сальдо миграции с 10–11,5 тыс. чел. в начале 2010-х гг. сократилось к концу десятилетия до 1,5–2,5 тыс. Общая убыль русских страны за 2011–2020 гг. составила 56,3 тыс. чел., из которых на миграцию пришлось 37 тыс. (65,7%). Причем в 2016–2020 гг. доля естественных и механических потерь была уже сопоставима, а в 2020 г. впервые в истории постсоветского Кыргызстана естественная убыль русских превзошла их отток из страны.

Снижение размеров убыли и темпов сокращения русских в 2010-е гг. не отменило устойчивого и повсеместного характера данного процесса (см. табл. 1), хотя темпы демографических потерь по регионам Кыргызстана несколько выровнялись. Но по-прежнему максимальные скорости были характерны для юга и центра (Нарынская, Ошская, Баткенская области). Расчеты показывают, что, помимо более активной эмиграции, местное русское население продолжало перемещаться в другие регионы страны, прежде всего концентрируясь в Бишкеке и его окрестностях (Чуйская область). В настоящее время в столичном регионе сосредоточено уже около 88% русских страны (47,5% – в самой столице).

Современный ареал их плотного расселения также включает сопредельную Иссык-Кульскую область – в ряде ее районов русские все еще составляют 10–15% населения. В четырех из пяти других областей страны русских остается по 2–5 тыс. чел. и они в значительной степени сосредоточены в региональных центрах (особенно в Оше и Талассе).

Данные текущего демографического учета не содержат информации о половозрастной структуре русского населения. Но в его оттоке из страны на младшие генерации и людей трудоспособного возраста в 2010-е гг. приходилось 80–83% мигрантов [Демографический ежегодник Кыргызской республики, 2011–2020], что позволяет предполагать повышение медианного возраста русских Кыргызстана за 2009–2021 гг. на 2–3 года (до 41–42 лет). Доля женщин в структуре русских могла увеличиться с 56,1% до 58–59%, поскольку в составе мигрантов в целом доминировали мужчины.

Данные сдвиги негативно сказались на воспроизводстве русского населения – его естественная убыль за 2010–2020 гг. выросла с 2,8‰ до 5,3‰ (рис. 1.6). Но центральная роль в данном процессе принадлежала быстрому сокращению группы женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20–39 лет) и параллельному падению рождаемости – в 2020 г. в стране родилось 2,92 тыс. русских детей против 5,18 тыс. в 2010 г., коэффициент рождаемости упал с 12,9‰ до 8,5‰.

Негативные сдвиги в половозрастной структуре делают неизбежным и дальнейший рост естественной убыли русских страны. Репродуктивная группа женщин даже без учета фактора эмиграции за 2020–2030 г. должна будет сократиться еще на 25–26% [Население Кыргызстана…, 2011]. Это неизбежно приведет к еще большему падению рождаемости и росту естественной убыли минимум на 1,5–3‰. Наиболее вероятный размер последней за 2021–2030 гг. находится в диапазоне 7–8% от численности русского населения (что, согласно прогнозу Росстата РФ, сопоставимо с аналогичным показателем у почти половины регионов Центральной и Северной России)3.

Но динамика русских Кыргызстана в 2020-е гг., как и раньше, будет коррелировать с масштабами оттока. Сохранение его на уровне последних лет (1,5–2 тыс. чел. в год) позволит существенно сократить общие темпы убыли. Возвращение к показателю первой половины 2010-х гг. (4–5 тыс. чел.), не говоря о более ранних периодах, чревато реализацией ускоренного демографического «заката» русской общины, смоделированного в прогнозе Института демографии ВШЭ [Население Кыргызстана…, 2011: 313].

В зависимости от сочетания различных сценариев естественной и механической динамики общая убыль русских страны в 2020-е гг. может составить от 10–12% (35–43 тыс. чел.) до 23–30% (82–105 тыс. чел.), при наиболее вероятном диапазоне потерь 14–21% (50–75 тыс. чел.) (рис. 1.7). При реализации последнего варианта численность русских Кыргызстана в 2030 г. будет составлять порядка 275–300 тыс. чел. Учитывая геодемографические тренды последних десятилетий, более 90% этого населения уже будет сосредоточено в Бишкеке и Чуйской области (в т.ч. 50–52% – в самой столице).

Узбекистан. В 1950–1980-е гг. на Узбекистан приходилось около 50% всех русских СА. Своего демографического максимума (1,67 млн чел.) русское население республики достигло в конце 1970-х гг. Но снижение их доли в населении фиксировалось уже с начала 1960-х гг. Абсолютное сокращение началось только в 1980-е гг. и было незначительным (12,2 тыс. чел.). При этом чистый отток (разница между числом прибывших и выехавших русских) был куда большим – за десятилетие порядка 115–125 тыс. чел. Еще больше его масштабы возрасли в начале 1990-х гг.

По данным специалистов ООН, эмиграция русских из Узбекистана только за 1990–1998 гг. составила более 642 тыс. чел. [Population Migration…, 2000: 61], российские эксперты оценивают чистый отток только в Россию в 407 тыс. чел. [Зайончаковская, 1996: 9; Население России…, 2002]. Однако, поскольку в постсоветском Узбекистане переписи населения не проводились, определить уровень погрешности данных оценок не представляется возможным. Определенное представление об этнодемографической динамике населения страны дают данные текущего демографического учета, публикуемые национальным Госкомстатом. Но есть серьезные основания относиться к этой статистике с осторожностью.

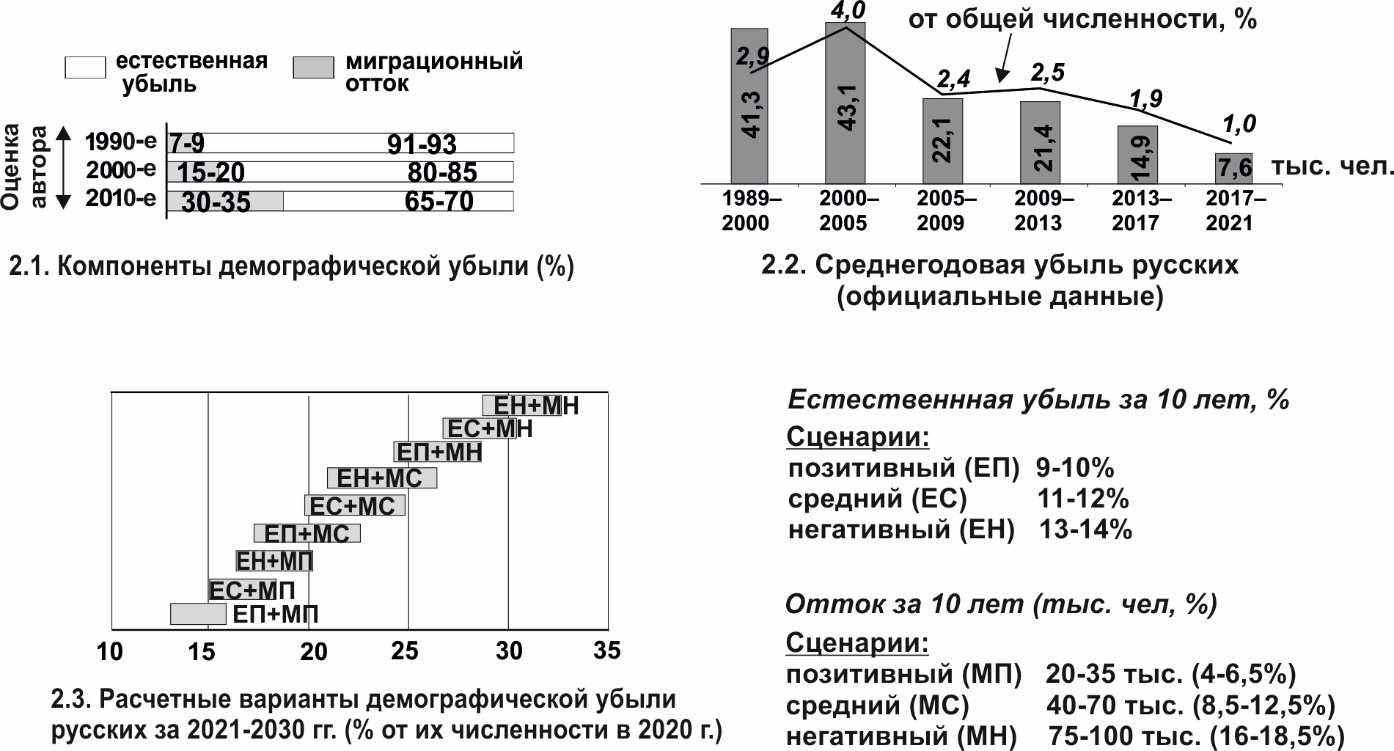

Рис. 2. Геодемографические характеристики русского населения Узбекистана

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения республик СССР по полу и национальности // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 28.11.2021); [Федорко, Курбанов, 2018; Population Migration…, 2000].

Существенно расходясь в оценках масштабов оттока, все исследователи сходятся в том, что именно 1990-е гг. стали периодом максимальных демографических потерь в русском населении страны, убыль которого была быстрой и повсеместной и охватывала все регионы и уровни системы расселения от Ташкента до глубокой сельской периферии. Центральную роль в депопуляции играл миграционный отток в Россию. Естественная убыль русских в 1990-е гг. (3–5‰ в среднем за год) ограничивалась 40–50 тыс. чел. (менее 10% общих потерь) (рис. 2.1). По данным Госкомстата Узбекистана, численность русских в стране в 2000 г. составляла 1199 тыс. чел. (-27,5 % по сравнению с 1989 г.), по оценке экспертов ООН – около 800 тыс. чел. (-51,7%) [Салиев, Федорко, 2014; Population Migration…, 2000: 101]. Но эти цифры являются «крайними» оценками.

Если исходить из данных Ж.А. Зайончаковской и Н.В. Мкртчана, чистый отток русских в Россию за 1989–2000 гг. составил 450–460 тыс. чел., несколько десятков тысяч выехало в другие страны ближнего зарубежья. Но, как свидетельствует результаты постсоветских переписей Казахстана и Кыргызстана, текущий учет на 20–25% занижал реальный размер оттока русских [Население Кыргызстана…, 2011: 82–83]. Едва ли Узбекистан был исключением. С учетом этой «теневой» составляющей эмиграции и имевшей место естественной убыли, общие демографические потери русских за 1990-е гг. могли составить 590–650 тыс. чел. В этом случае в 2000 г. их оставалось в Узбекистане 1000–1070 тыс. (-35–40% от уровня 1989 г.).

Геодемографическое отступление русских продолжилось в XXI в. По данным текущего учета, их число в 2009 г. составляло 895 тыс. чел., в начале 2021 г. – 720 тыс.4. Исследователи, не склонные доверять официальной статистике, оценивали размеры русской общины страны более скромно. По разным оценкам, в 2010 г. она составляла менее 700 тыс. чел. [Арефьев, 2012: 121] или даже менее 500 тыс. [Хоперская, 2012: 2].

Как представляется, данные национального Госкомстата, завысив численность русских в 2000 г., в дальнейшем (2000–2010-е гг.) достаточно точно фиксировали масштабы их текущей убыли. Хотя и эти цифры должны быть дополнены величиной оттока, не учитываемого миграционной службой. Исходя из данного вывода, демографические потери русских в Узбекистане в 2000-е гг. могли составить 370–380 тыс. чел. (327 тыс. «официальной» убыли + 40–50 тыс. неучтенной эмиграции), в 2010-е гг. – 145–150 тыс. чел. (130 тыс. + 15–20 тыс.). Итак, определенная нами ранее численность русских на рубеже XXI в. (1–1,07 млн чел.) к 2010 г. могла сократиться до 620–700 тыс. чел., а в начале 2021 г. – до 475–550 тыс. чел.

Масштабы среднегодовой убыли с 43 тыс. чел. (начало 2000-х гг.) снизились до 21–22 тыс. (конец 2000-х гг.) и 7,5 тыс. чел. (конец 2010-х гг.) (рис. 2.2.), что в первую очередь было связано с сокращением оттока, доля которого в общих демографических потерях снижалась на протяжении всего постсоветского периода (с 95–98% в начале 1990-х гг. до 25–40% в конце 2010-х гг.). Таким образом, в последние годы основной причиной сокращения русских в Узбекистане, как и в Кыргызстане, стала уже естественная убыль.

Аналогично Кыргызстану, часть потерь русской общины Узбекистана компенсировалась ассимиляцией – русские, наряду с узбеками, выступали вторым полюсом этнокультурного притяжения для населения страны. Процесс обрусения ряда его русскоязычных групп прибрел ощутимые масштабы уже в советский период (существенная часть семейных представителей данных общин в 1970–1980-е гг. состояли в межнациональных браках с русскими).

Но согласно данным Госкомстата Узбекистана, размеры крупнейших русскоязычных общин в 1989–2021 гг. сокращались темпами, сопоставимыми с убылью русского населения. Даже принимая во внимание возможность значительных погрешностей текущего учета, едва ли масштабы ассимиляционного пополнения русских страны в 1990–2010-е гг. превышали 20–30 тыс. чел. И к началу 2020-х гг. данный источник демографического роста в значительной степени исчерпан: общая численность украинцев, белорусов, немцев, евреев Узбекистана за 1989–2020 гг. сократилась с 317 тыс. до 90–95 тыс. чел.

Несмотря на полное отсутствие данных о половозрастной структуре русских современного Узбекистана, есть все основания полагать, что их отличает ощутимый количественный перевес женщин и повышенный средний возраст (более 40 лет). Одним из косвенных свидетельств этого является низкая рождаемость, составлявшая у русских в конце 2000-х гг. только 6–6,5 ‰ в год при высоком уровне естественной убыли (она приближалась к 7‰) [Салиев, Федорко, 2014: 401].

Местное русское население и в советский период отличал заметный перевес женщин (в 1989 г. в республике на 100 мужчин приходилась 121 женщина). При усилении гендерной диспропорции в степени, сопоставимой с русскими постсоветского Казахстана и Кыргызстана, в Узбекистане к началу 2010-х гг. данный показатель мог вырасти до 133–135 женщин. Нарастающая деформация половозрастной структуры, а также вхождение в репродуктивный возраст малочисленной постсоветской генерации – основная причина роста естественной убыли, которая с 6–7‰ в 2000-е гг. к концу 2010-х гг. должна была подняться на 2–3‰ (т.е. до 8–10‰) и неизбежно продолжит расти в 2020-е гг.

Центральное место в системе расселения русских Узбекистана исторически принадлежало столичному региону (Ташкенту и Ташкентской области) – в конце 1980-х гг. в нем проживало 61,4% русского населения республики. В 1990–2010-е гг. этот показатель рос за счет менее значительной эмиграции и притока из других областей страны. По официальным данным, на столичный регион в 2017 г. приходилось 64,9% русских Узбекистана. Но с большой вероятностью эта доля была еще выше (70–75%), причем на сам Ташкент приходилось 50–55% русских страны. В других регионах русские в максимальной степени сосредоточены в городах, прежде всего в областных центрах, на которые в большинстве областей Узбекистана приходится 60–70% местного русского населения (табл. 2).

Таблица 2

Динамика русских по территории Узбекистана, 1989-2017 гг.

| Столица и регионы | Число русских (тыс. чел.) | Доля русских (%): | |||||||

| во всем населении | от общей их численности | живущих в обл. центре (2017*) | |||||||

| 1989 | 2017* | 1989 | 2005* | 2013* | 2017* | 1989 | 2017* | ||

| Ташкент | 701,3 | 345,1 | 34,0 | 21,6 | 16,2 | 14,2 | 42,4 | 46,0 | - |

| Андижанская обл. | 44,7 | 19,0 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 2,7 | 2,5 | 61,4 |

| Бухарская обл.*** | 133,2 | 26,2 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 8,1 | 3,5 | 59,6 (84,8)** |

| Навоийская обл. | - | 17,6 | 4,5 | 2,5 | 1,9 | - | 2,3 | 58,4 (83,4) | |

| Самаркандская обл.*** | 113,5 | 48,4 | 5,0 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 6,9 | 6,5 | 63,8 |

| Джизакская обл. | - | 15,1 | 4,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | - | 2,0 | 53,0 |

| Кашкадарьинская обл. | 37,6 | 20,7 | 2,36 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 76,8 |

| Наманганская обл. | 27,2 | 11,9 | 1,85 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 79,6 |

| Сурхандарьинская обл. | 37,8 | 21,6 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 2,9 | 64,2 |

| Сырдарьинская обл.**** | 88,4 | 23,3 | 6,8 | 4,4 | 3,3 | 2,9 | 5,3 | 3,1 | 28,9 (40,3) |

| Ташкентская обл. | 313,9 | 141,8 | 14,6 | 7,4 | 5,6 | 5,0 | 19,0 | 18,9 | 70,8 (79,5) |

| Ферганская обл. | 123,8 | 42,8 | 5,8 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 7,5 | 5,7 | 16,4 (28,0) |

| Хорезмская обл. | 12,2 | 6,0 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 21,4 |

| Каракалпакия | 19,8 | 10,5 | 1,64 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 58,8 |

| Весь Узбекистан | 1653,4 | 750 | 8,35 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 100 | 100 |

Примечание. * Данные текущего учета. Реальная численность русских могла быть меньше на 15–30%; ** в скобках с учетом второго города региона; *** в 1989 г. включала часть Навоийской обл.; **** в 1989 г. включала Джизакскую обл.

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Рaспpeдeлeниe нaсeлeния Узбeкской ССР по нaиболee многочислeнным нaционaльностям и языку // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 17.11.2021); [Федорко, Курбанов, 2018].

Демографическая убыль русских сопровождалась «сжатием» их географии. Уже в конце советского периода уровень их урбанизации превышал 94%. Учитывая опережающую депопуляцию локальных групп, к настоящему времени в сельской местности может проживать 3–4% русских страны (15–20 тыс. чел.). Но и эта небольшая группа в основном сосредоточена в Ташкентской и Ферганской областях. Остальные сельские территории Узбекистана утратили почти все свое русское население.

Среднесрочные перспективы русских страны будут определяться неизбежным ростом естественной убыли и эмиграцией, масштабы которой будут зависеть от сочетания множества факторов.

В сфере воспроизводства положительным сценарием для русской общины в 2020-е гг. может быть повышение среднегодовой естественной убыли всего на 1–2‰ (с 8–10‰ до 9–12‰). При таком сценарии естественные потери в текущем десятилетии могут составить 9–10% от общей численности русских. Соответственно, средним и негативным вариантами естественной динамики может считаться повышение коэффициента убыли до 13–14‰ и 15–16‰, что приведет к потерям в 12–13% и 13–14%.

Расчеты показывают, что в 2017–2020 гг. среднегодовой чистый отток русских из Узбекистана составлял 2,5–3,5 тыс. чел. (минимальный показатель за весь постсоветский период). Сохранение или небольшое сокращение данного показателя можно считать позитивным сценарием миграционной динамики для текущего десятилетия (20–35 тыс. чел. за 10 лет). Возвращение к оттоку, характерному для начала 2010-х гг. (15–16 тыс. в год), представляется «запредельно» пессимистичным вариантом. В первом приближении средний и негативный сценарий оттока русских может располагаться соответственно в диапазонах 4–7 тыс. и 7,5–10 тыс. чел., что дает для всего десятилетия механическую убыль в размере 40–70 и 75–100 тыс.

По три перечисленных варианта естественной и механической динамики в различном сочетании образуют линейку из 9 сценариев возможной убыли русского населения страны в диапазоне 13–32,5 (65–175 тыс. чел.) (рис. 2.3). Варианты, расположенные в середине данной линейки (наиболее вероятные), при своей реализации приведут к сокращению русской общины на 100–130 тыс. чел. до 375–420 тыс. чел., из которых, учитывая сложившиеся пространственные тренды, 75–80% будет приходиться на столичный регион (в т.ч. более 60% – на сам Ташкент).

Таджикистан. Масштабный отток русских из Таджикистана начался уже в советский период, после антирусских погромов, имевших место в Душанбе в середине февраля 1990 г. За 1989–1991 гг. русское население республики сократилось на 35% (с 388 тыс. до 250 тыс. чел.), более 136 тыс. чел. эмигрировали в 1992–1995 гг. К середине 1990-х гг. этническая дерусификация страны в значительной степени состоялась. Перепись 2000 г. зафиксировала в стране 68,2 тыс. русских [Национальный состав…, 2012: 8]. Около 97% демографических потерь русского населения 1989–2000 гг. пришлось на эмиграцию. Многократное сокращение численности русских было повсеместным. Причем, в отличие от остальных стран СА, русское население в столице в 1990-е гг. сократилось больше, чем в других городах и сельской местности (рис. 3.2). Свою роль, очевидно, сыграло то, что именно Душанбе был эпицентром погромов 1990 г.

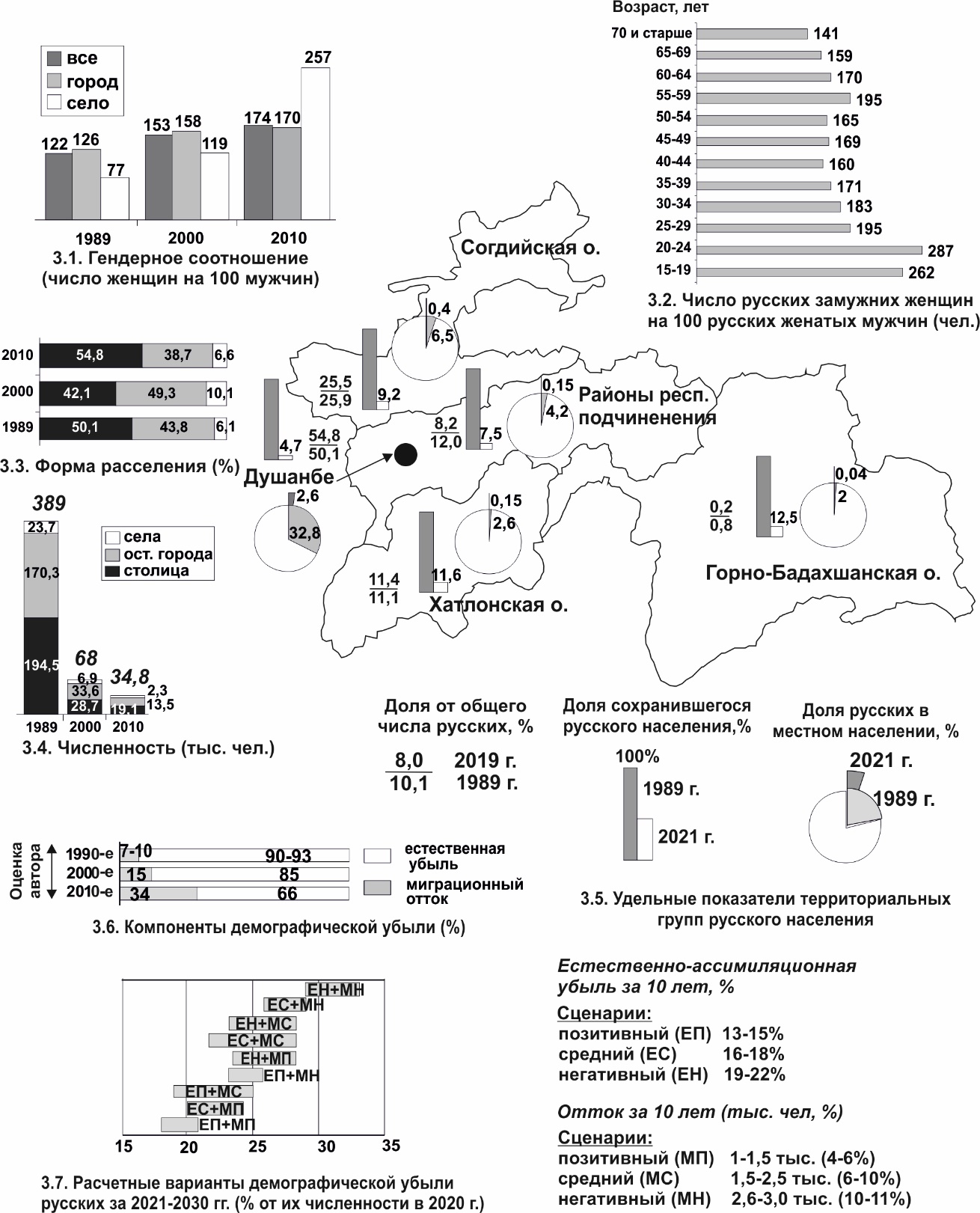

Рис. 3. Геодемографические характеристики русских Таджикистана

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения областей республик СССР по полу и национальности // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 28.11.2021); Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: http://pop-stat.mashke.org (дата обращения: 28.11.2021); [Национальный состав…, 2012].

Сценарий быстрой демографической убыли сохранился в начале XXI в. За 2000–2010 гг. число русских в стране сократилось почти в 2 раза (до 34,8 тыс. чел.). По официальным данным [Население России…, 2002; Демографический ежегодник Республики Таджикистан, 2012], отток русских из страны в этот период составил 18,7 тыс. чел. (56% общих потерь). Но в таком случае среднегодовой показатель их естественной убыли должен был находиться в районе 30‰, что не могло соответствовать действительности. Агентство по статистике Таджикистана не дает информации о воспроизводственных характеристиках отдельных народов страны. Но если показатели местной русской общины были сопоставимы с характеристиками русского населения других стран СА, речь может идти о естественной убыли в диапазоне 5–8‰.

Очевидно, что часть демографических потерь русских Таджикистана была связана с неучтенным оттоком из страны, который в первом приближении может быть оценен в 9–10 тыс. чел. То есть порядка 85% убыли русских в 2000-е гг. были по-прежнему были связаны с их оттоком из страны (рис. 3.6). При этом подавляющая доля эмиграции (95–97%) приходилась на Россию [Демографический ежегодник Республики Таджикистан, 2012: 236].

Убыль русских оставалась повсеместной, но, в отличие от 1990-х гг., ее темпы по регионам и уровням системы расселения приобрели более типичную для постсоветских стран форму. И столичная группа демонстрировала большую демографическую устойчивость по сравнению с другими горожанами и сельским населением (рис. 3.3; 3.4). Но для этнического представительства в местных территориальных сообществах данные особенности демографической динамики большого значения уже не имели. Даже в населении Душанбе доля русских в 2010 г. составляла 2,63%, в других городах – 0,8–1,5%, в сельской местности – 0,03–0,07% (табл. 3).

Таблица 3

Динамика русских Таджикистана, 1989–2010 гг., тыс. чел.

| Территории, города | 1989 год | 2010 год | ||||

| всего | город | село | всего | город | село | |

| Душанбе | 194,7 | 194,7 | – | 19,06 | 19,06 | – |

| Горно-Бадахшанская обл. | 3,19 | 0,64 | 2,55 | 0,08 | 0,025 | 0,056 |

| Согдийская обл. | 100,5 | 97,2 | 3,4 | 8,89 | 8,39 | 0,50 |

| Хатлонская обл. | 43,3 | 34,6 | 8,7 | 3,96 | 3,21 | 0,75 |

| Районы республ. подчинения | 46,7 | 37,8 | 8,9 | 2,85 | 1,88 | 0,97 |

| Весь Таджикистан | 388,5 | 364,8 | 23,7 | 34,84 | 32,56 | 2,28 |

В 2010-е гг. масштабы чистого оттока продолжали сокращаться, составив в 2011–2017 гг. 1,89 тыс. чел. [Демографический ежегодник Республики Таджикистан, 2018: 264]. Но и при столь малых размерах, эмиграция, с учетом ее «теневой» компоненты, за десятилетие могла сократить русскую общину на 3–4 тыс. чел (т.е. на 9–11%). При этом, как и в других странах СА, ведущим фактором депопуляции с середины 2010-х гг. стала естественная убыль. Медианный возраст русских Таджикистана в 2010 г. (38,3 года) был сопоставим с показателем русского населения РФ [Национальный состав…, 2012: 136–144]. Но гендерные диспропорции у первых были существенно выше. Разница между медианным возрастом русских мужчин и женщин в Таджикистане составляла 13,9 лет (30,1 и 44 года), т.е. женщины в среднем были почти в 1,5 раза старше мужчин [Национальный состав…, 2012: 136–144]. Значительным был и количественный перевес – на 100 мужчин в русской общине приходилось 174 женщины; а в сельской местности – 257.

Ощутимый женский перевес фиксируется не только в старших возрастных группах русского населения Таджикистана, но и в их репродуктивных когортах. Если среди детей и подростков половая структура была сбалансированной, то в группе 25–30-летних и 30»39-летних на 100 русских мужчин в 2010 г. приходилось соответственно 143 и 168 женщин, что могло быть связано со значительно более активной эмиграцией первых. В результате значительная доля молодых русских женщин не имела возможности найти супруга своей национальности, что оказывало ощутимое негативное воздействие на естественное воспроизводство всей общины.

Данные Агентства по статистике не содержат информации о числе и удельном весе межнациональных браков, но показательны количественные данные по возрастным группам семейного населения. Число русских замужних женщин по отдельным пятилетним группам в 2010 г. превышало число женатых русских мужчин в 1,8–3 раза, а в целом по семейному русскому населению страны – в 1,8 раз (4,8 тыс. женатых и 8,5 тыс. замужних) (рис. 3.2). То есть, даже если бы все семейные русские мужчины были женаты на русских, порядка 44% семейных русских женщин имели бы мужа другой национальности. Но уже в 1980-е гг. более четверти русских мужчин Таджикистана вступали в межнациональные браки [Население СССР, 1989: 304]. В каком бы направлении не изменился этот показатель в дальнейшем, он оставался весьма значительным. С его учетом, не менее 55–60% русских семейных женщин страны в настоящее время имеет мужа другой национальности. Как результат, на одну русскую женщину в активном репродуктивном возрасте в 2010 г. приходилось только 1,18 русского ребенка, поскольку дети, рожденные в межнациональных браках, учитывались в основном по национальности отца.

При этом необходимо учитывать расселенческую специфику данного явления. В сельской местности уже в конце советского периода 48,7% русских женщин вступали в межнациональные браки (у горожанок данный показатель составлял 31%) [Население СССР, 1989: 304]. К началу 2010-х гг. сельская компонента русской общины сократилась до 2,2 тыс. чел., а в ее гендерной структуре на 100 мужчин приходилось 274 женщины (в 1989 г. – 77) (рис. 3.1). Одной из основных причин столь резкой трансформации являлся более интенсивный отток всех групп русского населения, за исключением женщин, имевших мужа титульной или автохтонной для региона национальности. Данная группа женщин и составляет весомую долю сельских русских современного Таджикистана.

Центральным фактором, определявшим естественную динамику русского населения страны в 2010-е гг., стало сокращение на 17% (даже без учета эмиграции) группы русских женщин в возрасте 20–39 лет5. Данное обстоятельство дает основание полагать, что естественная убыль русских за десятилетие была не меньше 7–8%. Несколько процентов могла добавить ассимиляционная составляющая. С учетом миграционных потерь, которые были выше определены в 9–11%, русская община могла потерять за десятилетие 20–25%, сократившись к началу 2020-х гг. до 26–28 тыс. чел. Исходя из геодемографических трендов начала XXI в., связанных с ростом доли столичной группы русских, порядка 15,5–17,0 тыс. чел. (60–65%) могло быть сосредоточено в Душанбе; 9–10 тыс. – расселены в других центрах, 1,3–1,7 тыс. чел. – оставалось в сельской местности.

Русское этническое присутствие в Таджикистане связано не только со старожильческим населением, проживающем в стране на постоянной основе. Некоторое число русских находится на дислоцируемой в Душанбе и Бохтаре 201-й российской военной базе. Однако речь идет о сменяемом воинском контингенте, который не имел прямого отношения к русской общине и не может учитываться при анализе ее демографических перспектив. В еще большей степени данный вывод относится к туристическому потоку из России, который во второй половине 2010-х гг. составлял 140–160 тыс. в год (в зависимости от сезона в Таджикистане могло одновременно находиться 2,5–4,5 тыс. русских туристов при условии, что на них приходилось 70–80% турпотока)6.

Количественная динамика русской общины страны в 2020-е гг. будет в значительной степени определяться дальнейшим быстрым сокращением группы репродуктивных женщин (их число в возрасте 20–39 лет сократится за 10 лет с 5,2 до 3,7 тыс. чел.) и неизбежным ощутимым снижением рождаемости. В такой ситуации рост естественных потерь за десятилетие на 2–3% (до 10–11%) является положительным сценарием. Серьезную угрозу представляет и ассимиляционный фактор, связанный с крайне высоким уровнем межнациональной брачности русских женщин, достигающим в репродуктивных возрастных когортах 60–70% (рис. 3.2). Связанные с этим обстоятельством ежегодные демографические потери могут составлять несколько промилле, при неблагоприятном сценарии естественно-ассимиляционная убыль в 2020-е гг. может достигать 18–20%.

Масштабы оттока русских из Таджикистана снижались на протяжении всего постсоветского периода и во второй половине 2010-х гг. находились в диапазоне 120–240 чел. в год [Демографический ежегодник Республики Таджикистан, 2018: 264]. При сохранении данного тренда (положительный сценарий) миграционная убыль в 2020-е гг. может составить 1–1,5 тыс. чел. Негативным сценарием было бы возвращение относительного показателя миграции к уровню начала 2010-х гг., когда ежегодный отток составлял 1–1,1% от общей численности русских. При таком сценарии отток в текущем десятилетии составит 2,6–3,0 тыс. чел.

В зависимости от сочетания вариантов естественно-ассимиляционной и миграционной убыли общие демографические потери русских Таджикистана в 2020-е гг. могут находиться в диапазоне 4,5–8,5 тыс. чел. (18–33%) (рис. 3.7). При реализации одного из наиболее вероятных сценариев демографической динамики численность русских в 2030 г. может составлять 20–21 тыс. чел.

Туркменистан. Анализ геодемографической динамики русского населения страны затруднен низкой достоверностью переписи 1995 г. и статистикой национального Госкомстата, согласно которой население Туркменистана уже в 1999 г. превысило 5 млн чел, а к середине 2007 г. приблизилось к 7 млн (почти двукратный рост за 1989–2007 гг.). После 2007 г. Госкомстат вообще перестает публиковать демографическую статистику. Остались закрытыми и результаты проведенной в декабре 2012 г. переписи населения, что заставляет специалистов в своих расчетах ориентироваться на косвенные данные.

Период интенсивного оттока русских из Туркменистана оказался более затяжным, чем в других странах региона, и завершился только к 1997–1998 гг. Учтенный отток русских в Россию за 1989–2000 гг. составил 94 тыс. чел. [Зайончаковская, 1996: 9; Население России…, 2002]. Принимая во внимание неучтенную миграцию в РФ (20–25 тыс. чел.), другие страны СНГ и дальнее зарубежье (5–8 тыс. чел.), а также естественную убыль (15–20 тыс. чел.), можно оценить общий масштаб потерь, составляющий 134–145 тыс. чел. и сокративший численность русских в стране с 333,9 тыс. до 190–200 тыс. чел.

Ликвидация в 2008 г. возможности иметь двойное российско-туркменское гражданство вновь заметно активизировала отток русского населения. По оценке Л.Л. Хоперской, в 2008 г. численность русских в Туркменистане составила 100–165 тыс. чел. [Хоперская, 2012: 2]. Специалисты Метеожурнала определили численность русского населения на 2010 г. в 140 тыс. чел.7 К середине 2012 г., по расчетам А.Л. Арефьева, в стране осталось 120 тыс. русских [Арефьев, 2012: 147].

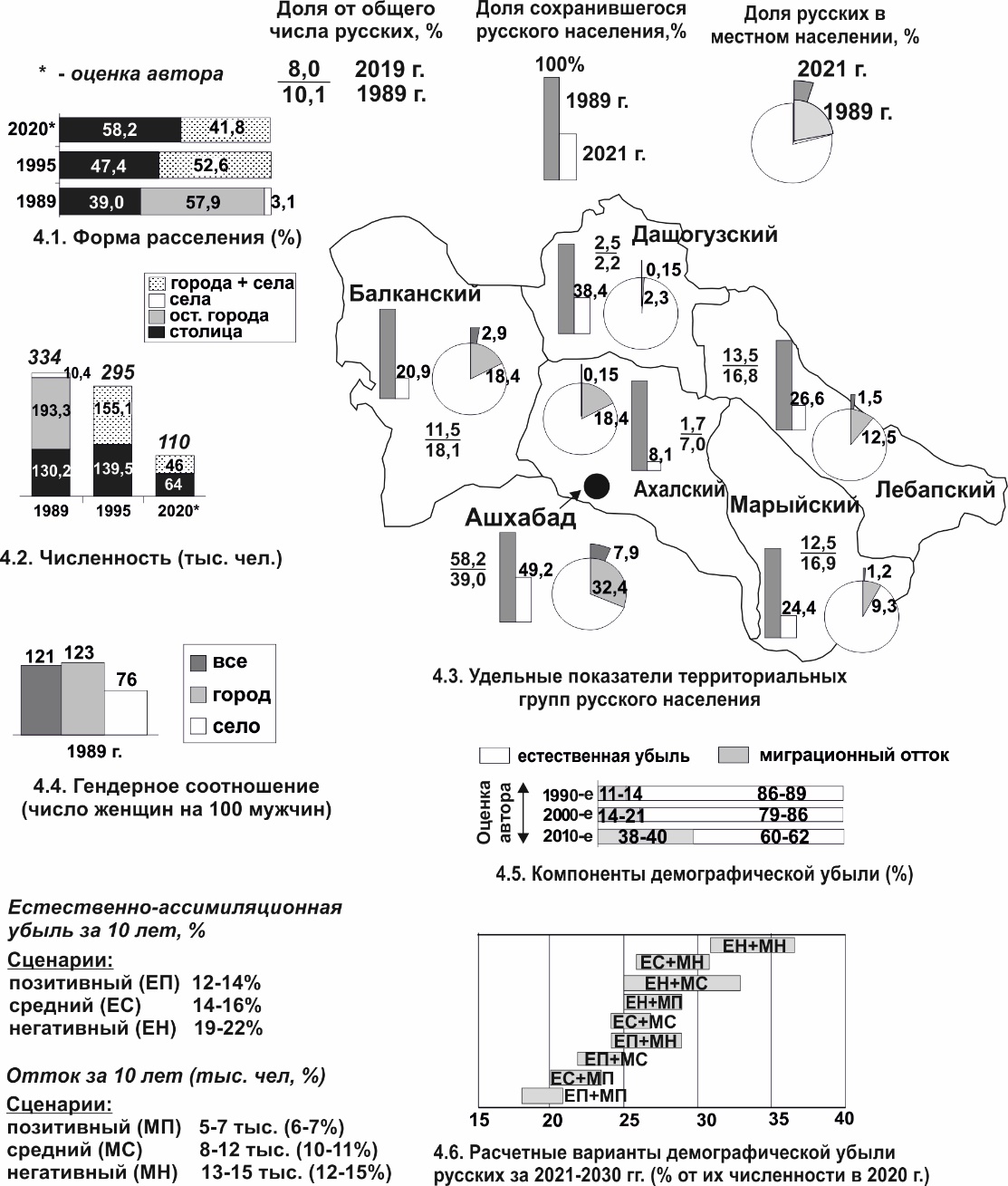

В 2015 г. представители официальной туркменской делегации на заседании Комитета ООН по правам ребенка озвучили некоторые результаты закрытой переписи 2012 г., согласно которым русские составляли 2,2% населения страны, при общем его размере 4,75 млн. человек8. Эти цифры, существенно уступающие данным текущего демографического учета 2000-х гг., представляются более достоверными. Ориентируясь на них, можно определить численность русских в 2010 г. в 115–125 тыс. чел. В этом случае масштабы убыли в 2000-е гг. составили порядка 70 тыс. чел. (-35–37%). Учитывая, что естественные потери не превышали 10–15 тыс. чел. (7–10‰ в среднем за год), на миграцию пришлось 79–86% общей убыли русского населения (рис. 4.5).

Рис. 4. Геодемографические характеристики русских Туркменистана

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Рaспpeдeлeниe нaсeлeния Туpкмeнской ССР по нaиболee многочислeнным нaционaльностям и языку // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021); Перепись населения Туркменистана в 1995 году // Метеожурнал. 17.11.2019. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021); Население Туркменистана и его национальный состав в 2020 году (оценка) // Метеожурнал. 19.10.2020. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021).

В отличие от остальных стран СА, отток русских оставался значительным и в 2010-е гг. По мнению специалистов, возросшие социально-экономические проблемы во второй половине десятилетия могли даже его увеличить9. Учитывая ограниченные размеры русской общины и в целом состоявшуюся ее адаптацию, подобный рост эмиграции представляется крайне маловероятным. Но даже если предположить, что отток русских в сравнении с «нулевыми» сократился в 3 раза (до 1,5–2 тыс. чел. в год), миграционная убыль за 2010-е гг. могла составить порядка 15–20 тыс. чел., т.е. большую часть от общих демографических потерь (рис. 4.5).

Отсутствие данных о половозрастной структуре и воспроизводственных показателях русских страны не позволяет определить особенности их естественной динамики. Но очевидно, что существовавший уже в советский период гендерный дисбаланс – в 1989 г. число женщин на 100 русских мужчин составляло 121 (рис. 4.4.) – в 1990–2010-е гг. должен был заметно возрасти, как это произошло во всех других странах СА. Это, в свою очередь, увеличивало межнациональную брачность и негативно сказывалось на уровне рождаемости и естественной убыли, которая едва ли была ниже, чем у русских Узбекистана и Таджикистана (9–10‰ в год). Естественные потери русских Туркменистана в 2010-е гг. могли составить порядка 10–12 тыс. чел., а общая убыль – 25–30 тыс. чел. При таком сценарии численность русских в 2020 г. могла составлять 80–110 тыс. чел.

Растущая концентрация русских в Ашхабаде фиксировалась с начала постсоветского периода. За 1989–1995 гг. доля их столичной группы выросла с 39 до 47,4% (рис. 4.1). Данный процесс продолжился в последующие годы. Специалисты сходятся в том, что в 2010-е гг. на столицу приходилось порядка 60% русского населения страны10 [Арефьев, 2012: 147]. Заметная часть остальных русских была сосредоточена в административных центрах регионов (велаятов) (табл. 4).

Таблица 4

Динамика русских по территории Туркменистана, 1989-2010 гг.

| Столица и велаяты | Число русских (тыс. чел.) | Доля русских, живущих в администр. центре велаята, 1995 | ||

| 1989 | 1995 | 2020 | ||

| Ашхабад | 130,2 | 139,9 | 64 | - |

| Балканский | 83,8 | 39,6 | 12,6 | 32,2 (86,7)* |

| Ахалский | 15,3 | 1,9 | 56,5 | |

| Дашогузский | 7,3 | 8,1 | 2,8 | 75,2 |

| Лебапский | 56,1 | 47,8 | 14,9 | 82,0 |

| Марыйский | 56,5 | 43,9 | 13,8 | 62,1 (78,7) |

| Весь Туркменистан | 333,9 | 294,6 | 110 |

Примечание. * в скобках с учетом второго центра велаята.

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Рaспpeдeлeниe нaсeлeния Туpкмeнской ССР по нaиболee многочислeнным нaционaльностям и языку // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021); Перепись населения Туркменистана в 1995 году // Метеожурнал. 17.11.2019. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021); Население Туркменистана и его национальный состав в 2020 году (оценка) // Метеожурнал. 19.10.2020. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021).

В конце советского периода уровень урбанизации местных русских уже был максимальным (96,9% в 1989 г.), в 1990–2000-е гг. сельская местность страны могла быть ими почти полностью оставлена. Тем более что и в конце 1980-х гг. данная группа насчитывала 10,4 тыс. чел.11 Современное сельское русское население страны едва ли превышает 2–3 тыс. чел., представляя дисперсно расселенное множество. Есть все основания полагать, что, как и в Таджикистане, оно в настоящее время преимущественно состоит из женщин, имеющих мужа одной из коренных для СА национальностей (именно такие семьи отличали самые ограниченные масштабы эмиграции). Здесь следует учесть и значительную распространенность таких семей. Уже в 1980-е гг. 62,4% сельских русских женщин Туркмении вступали в межнациональные браки [Население СССР, 1989: 315].

Но и в целом русское население советской Туркмении отличал максимальный для СА уровень межнациональной брачности (27,2% у мужчин и 34,9% у женщин). Причем если в постсоветских Узбекистане и Кыргызстане, располагавших значительным массивом русского населения и крупными русскоязычными диаспорами, межнациональная брачность работала преимущественно на ассимиляционное пополнение русских, а в дерусифицированном Таджикистане вела к их ассимиляционным потерям, то Туркменистан мог занимать промежуточное положение. Но по мере сокращения демографического потенциала русской общины страны ее ассимиляционные потери могли все отчетливее доминировать, превращаясь в основную причину убыли русских, наряду с естественной компонентой.

По одной из расчетных оценок, демографические потери русских в первой половине 2020-х гг. способны вырасти до 4–4,5% в год (уровень начала ХХI в.)12. Но в масштабах десятилетия такой вариант можно считать сверхнегативным сценарием демографической динамики. Положительным вариантом представляется сочетание небольшого роста естественной убыли (10–11% за десятилетие), среднегодового оттока в 0,5–0,7 тыс. чел. и ассимиляционных потерь в несколько процентов от общей численности русских, дающих в сумме потерю за 2020-е гг. порядка 18–21% демографического потенциала русской общины. Но более вероятным представляется сценарий убыли на 25–29% (рис. 4.6), при котором численность русских сократится к 2030 г. до 60–80 тыс. чел., 2/3 которых может быть сосредоточено в Ашхабаде.

Выводы. Этническое отступление русских из СА фиксировалось уже в 1960–1970-е гг. Распад СССР существенно ускорил этот процесс. Наиболее интенсивной убыль была в 1990-е гг. (-41–43,5%). В дальнейшем ее темпы убыли снижаются, но остаются очень высокими (в 2010-е гг. – 18–21%) (рис. 5). В начале 2020-х гг. в пределах региона проживало 0,93–1,04 млн русских – около 30% от уровня 1989 г. Еще выше были удельные потери, поскольку сокращение численности русских происходило на фоне быстрого роста титульных и других автохтонных народов региона. За 1989–2020 гг. доля русских сократилась в Таджикистане – в 27–28 раз, в остальных странах СА в 4–5,5 раз.

Рис. 5. Геодемографические характеристики русских Средней Азии

Источники. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения республик СССР по полу и национальности // Демоскоп Weekly. URL: >>>> (дата обращения: 28.11.2021); Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: >>>> (дата обращения: 28.11.2021); Население Туркменистана и его национальный состав в 2020 году (оценка) // Метеожурнал. 19.10.2020. URL: >>>> (дата обращения: 12.10.2021); [Национальный состав…, 2012].

В 1990–2000-е гг. порядка 85–95% демографических потерь русских приходилось на эмиграцию, прежде всего, в Россию. Некоторая часть убыли компенсировалась ассимиляцией, поскольку по всей СА (особенно в Узбекистане и Кыргызстане) русские выступали эпицентром этнического притяжения для русскоязычных общин. Но в настоящее время данный ресурс демографического пополнения практически исчерпан, а в Таджикистане и отчасти Туркменистане, наиболее дерусифицированных странах СА, ассисимиляция увеличивает демографические потери русского населения (прежде всего, вследствие очень высокой межнациональной брачности женщин).

Сокращение русских в регионе сопровождалось деформацией их половозрастной структуры. Повышение медианного возраста было ограниченным, но существенно выросла доля женщин: во всех странах СА они в настоящее время составляют 55–60% русского населения (причем перевес женщин обнаруживается и в репродуктивных возрастах, способствуя межнациональной брачности). Данный фактор в сочетании с происходящим быстрым сокращением группы 20–30-летних женщин, способствует росту естественной убыли, которая с середины 2010-х гг. становится основным фактором депопуляции русских в СА. В 2020-е гг. ведущая роль естественной компоненты в их демографических потерях станет еще отчетливей. К 2030 г. численность русских в пределах региона может сократиться до 730–820 тыс. чел.

Основным пространственным трендом постсоветского периода являлось постепенное сужение географии русских. В первую очередь они оставляли отдаленные сельские территории и небольшие региональные центры, постепенно концентрируясь в столичных регионах и крупных городах. Тем самым из территориальной формы, характерной для советского периода, система расселения русских уже в 1990-е гг. превратилась в ареальную, а затем все отчетливей эволюционировала в анклавную, в которой центральное значение принадлежит столицам. В настоящее время около 45% русских СА – жители двух центров (Ташкента и Бишкека), а в целом на четыре столицы приходится более половины русского населения региона. Общий уровень его урбанизации в трех странах составляет 93–97%. Значительная группа сельских русских сохраняется только в Кыргызстане, концентрируясь в «столичной» Чуйской области. Малочисленное сельское русское население остальных государств региона в расселенческом плане представляет дисперсные множества с повышенной долей женщин, имеющих супруга титульной (или коренной для СА) национальности.

Произошла удельная перецентрировка русского населения СА – заметно выросла доля Кыргызстана, до минимума сократился удельный вес Таджикистана. Есть основания полагать, что с течением времени численность русских Кыргызстана и Узбекистана будет постепенно сближаться вследствие опережающих темпов убыли русской общины последнего. К середине века общины могут иметь сопоставимый размер.

Все еще значительная численность русского населения Узбекистана и Кыргызстана позволит ему при ограниченных масштабах оттока сохранять достаточно весомое этническое присутствие в этих странах на протяжении многих десятилетий. Но возрастающая доля русских всей СА будет концентрироваться в Ташкенте и Бишкеке: к 2030–2035 гг. – порядка 50%.

Библиография

- 1. Арефьев А.Л. Русский язык на рубеже XX–XXI вв. М.: Центр социального прогнозирования, 2012.

- 2. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2011.

- 3. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2012.

- 4. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2013.

- 5. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2014.

- 6. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2015.

- 7. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2016.

- 8. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017.

- 9. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2018.

- 10. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2019.

- 11. Демографический ежегодник Кыргызской республики. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2020.

- 12. Демографический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012.

- 13. Демографический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.

- 14. Зайончаковская Ж.А. Русский вопрос // Миграция. 1996. № 1. С. 7–14.

- 15. Кабузан В.М. Русские в мире. СПб.: Блиц, 1996.

- 16. Космарская Н.П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии. Евразия. Новые исследования. М.: Наталис, 2006.

- 17. Лебедева Н.М. Новая русская диаспора: Социально-психологический анализ. М.: ИЭА РАН, 1995.

- 18. Население Кыргызстана в начале XXI века / Под ред. М.Б. Денисенко. Бишкек, 2011.

- 19. Население России 2001: девятый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М.: Университет, 2002.

- 20. Население СССР. М.: Финансы и статистика, 1989.

- 21. Национальный состав, владение языками и гражданство населения Республики Таджикистан. Т. III. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012.

- 22. Рыбаковский Л.Л. Русские и новое зарубежье: Миграционный обмен и его влияние на демографическую динамику. М.: ИСПИ, 1996.

- 23. Савоскул С.С. Русские нового зарубежья // Общественные науки и современность. 1994. № 5. С. 90–101.

- 24. Савоскул С.С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. М.: Наука, 2001.

- 25. Салиев А.С., Федорко В.Н. Русская культура в Республике Узбекистан: общественно-географический анализ // Феномен культуры в российской общественной географии. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2014. С. 398–433.

- 26. Сущий С.Я. Русское население ближнего зарубежья: геодемографическая динамика постсоветского периода // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 2. С. 6–30.

- 27. Тишков В.А. Русские в Средней Азии и Казахстане. М.: ИЭА РАН, 1993.

- 28. Федорко В.Н., Курбанов Ш.Б. Этногеографическое районирование Узбекистана // Известия географического общества Узбекистана. 2018. Т. 54. С. 42–54.

- 29. Хоперская Л Л. Российские соотечественники в Центральной Азии – демографический ресурс, отрезанный ломоть или хранители русского мира? // Этнопанорама. 2012. № 3–4. С. 5–12.

- 30. Population Migration in Uzbekistan (1989–1998) / Ed. by A. Alikhan. Tashkent: UN High Commissioner for Refugees, 2000.